La gente que no es nada y su presidente*

Jean-Philippe Peynot

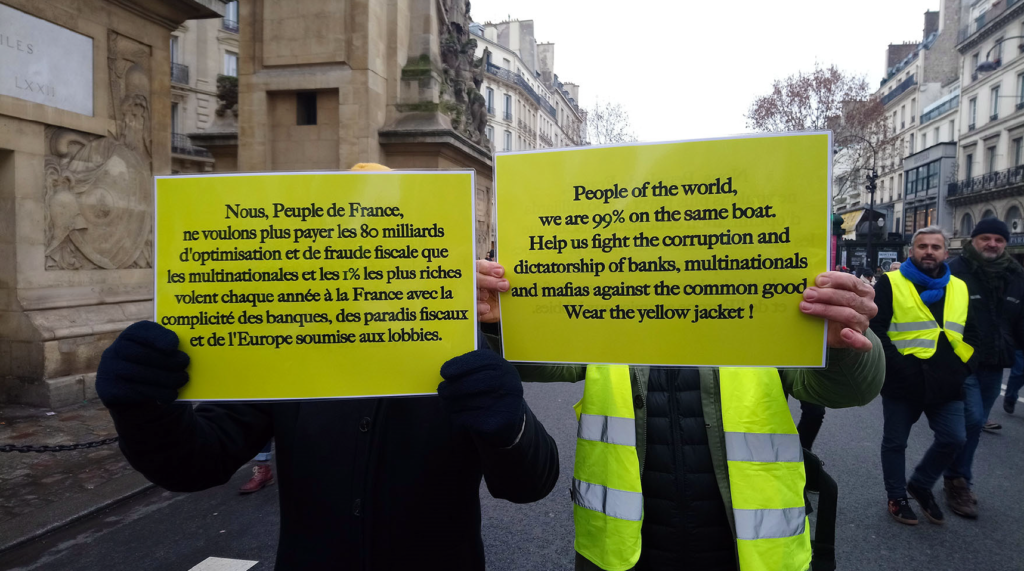

En junio de 2017, en un discurso político, el presidente de la República Francesa distinguió a las “personas que triunfan” de las “personas que no son nada”. Este presidente, que llegó al poder por un “golpe de Estado democrático”, no representaba al pueblo, y por lo tanto arrastró a la República Francesa a una crisis sin precedentes. Una crisis que no podía tener otro desenlace que la revolución. La revolución comenzó en noviembre de 2018, con el movimiento de los Chalecos amarillos. Hoy, cuatro años después, y a pesar de una violenta represión, la revolución continúa ideando cada día nuevos medios para luchar contra la deriva totalitaria del Estado francés. Los Chalecos amarillos son la expresión de una nueva conciencia, que probablemente no se limitará a las fronteras obsoletas de este viejo Estado nación en descomposición. Quizás un ejemplo a seguir para los demás pueblos de la sociedad-mundo que está naciendo…

«¡No somos nada, seamos todo!” decía la canción… La canción, el banquero de negocios que se convirtió en presidente no la conocía.

Fue en 2017, durante un discurso político. La “gente que no es nada”, de la que hablaba el presidente en este discurso, sí conocía la canción [es decir que sabía de qué iba]. Sin embargo, pocas veces se había visto despreciada tan abiertamente por su presidente. Parte de la clase política, la más tradicional, tanto de derecha como de izquierda, se indignó ante tales declaraciones. En cambio, otra parte, más hype [a la vanguardia], con los dientes aún más largos, y reivindicándose de la Start-up Nation [expresión usada como eslogan y programa político], consideró que el presidente ya era muy amable al pensar en las personas que no son nada y no solo en las que triunfan. De todas maneras, Francia necesitaba reestructurarse para convertirse en un negocio más rentable, y no necesitaban loosers [perdedores] en su Start-up Nation.

Sea como sea, después de este episodio, la gente que no es nada había comenzado a dudar de las buenas intenciones de su presidente. Por su lado, el presidente había acusado a esa gente de ver el mal en todas partes y de ser “complotista”. Entonces, la gente que no es nada, convertida en complotista, imaginó que tal vez el poder que sufría no era la única expresión de la democracia. Por una duda que se había vuelto sistemática, cuestionaba todo lo que se le imponía, incluidos los toques de queda y otros confinamientos y medidas de control y vigilancia. Estaba discutiendo todo lo que se imponía tan clara y distintamente a la razón del presidente. Así es como la gente que no es nada había sacado a la luz el telón de fondo en el que se jugaban las guerras, las epidemias, las revueltas, las elecciones más o menos democráticas, los pequeños conflictos ligados a nuestras diferencias de religión, de género, de origen, de opciones y estilos de vida…

Entonces, desde las profundidades del complotismo surgió una pregunta: ¿Y si de hecho todo se decidía detrás de este telón de fondo, en la sombra, donde es poco probable que se cuestionen la economía y la política? Del otro lado de la cortina, ni una huella del pueblo. Sin embargo, ahí era donde todo se decidía. Así que la gente que no es nada, convertida en complotista, también se había convertido en revolucionaria.

Ahora bien, la revolución asustaba a los que eran algo en lugar de nada. Todos ellos tenían algo que perder. Entre los que eran algo, los autoproclamados “filósofos” habían tratado de salvar el pellejo desacreditando aún más a la gente que no es nada. Se trataba sobre todo de los “filósofos” del show business [en Francia, unos cuantos filósofos son omnipresentes en los medios audiovisuales]. Pues la revolución se haría sin los filósofos.

En este preciso momento, me viene a la mente una canción. Esta vez, no es “La Internacional”. Es otra canción, y dice: “La vida no vale nada, y nada vale la vida”. Y si la vida es nuestro bien más preciado, y si la humanidad es lo que nos une, entonces ¿por qué la economía y la política, la filosofía, el arte o la poesía estarían separados de la vida, y de alguna manera privatizados? ¿Habría tanto que perder para aquellos que son algo?

¡La vida!

La mayoría de los “filósofos” del show business podrían ver aquí una “categoría existencial ineficazmente invertida en la acción”… La vida es tan poca cosa para un ser de luz. Además, ¿de qué estamos hablando? ¿de la vida muy corriente de una enfermera auxiliar, de la vida de un obrero o de un empleado, que los dos igualmente pierden al ganarla, de la vida de los soldados que son enviados a la guerra, de la vida de los animales domésticos que apenas hemos dejado de considerar como muebles [La ley francesa cambió en 2015], de la vida de los árboles de nuestros bosques que destinamos a nuestras calderas, de la vida de nuestro planeta que está amenazada? ¿No es maravilloso que una sola palabra baste para expresar todos estos aspectos tan diferentes y que finalmente contribuyen a la definición de un solo y mismo fenómeno?

Por supuesto, podemos entender a nuestros “filósofos” del show business. Es cierto que la vida de una enfermera auxiliar de los suburbios parisinos, cuando la ven pasar bajo sus ventanas del bulevar Saint-Germain o de la avenida Victor-Hugo [calles elegantes de París], no parece muy interesante… No es con ella que evocarán las últimas creaciones del Ensemble intercontemporain [orquestra especializada en música contemporánea] ni la última inauguración en el Grand Palais. Es poco probable que tuviera tiempo de ir, si acaso la invitaron. Por cierto, a la inauguración y al concierto, participó sin saberlo, ya que es gracias al impuesto que se descuenta de su magro salario que la “élite intelectual” del Estado francés puede disfrutarlo gratuitamente. El fin de mes difícil, la educación de los niños, los problemas en el trabajo, la destrucción de los servicios públicos, los estados de ánimo, los sueños, la esperanza de un mundo mejor… Desde las altas esferas del pensamiento, cómodamente instaladas en un ambiente exquisito de paz y voluptuosidad, eso no da mucho para filosofar.

Sin embargo, en esta vida, por modesta que sea, quizás se encuentre más para aprender que en la mayoría de los libros de filosofía. Es decir que la filosofía, el arte y la poesía, no están necesariamente donde a algunos les gustaría que estuvieran: aquí o allá, bien vigilados, prisioneros de un libro, de un aula o de un museo. En nuestra vida, por anecdótica que pueda parecer a nuestras “élites intelectuales”, todos tenemos una experiencia singular y única. Y a través de esta experiencia singular y única, aunque fuera banal, aprendemos a conocernos a nosotros mismos y así llegamos a una cierta comprensión del mundo. ¿No es esa la esencia de la filosofía, la verdadera filosofía en la vida verdadera?

¿Cómo puede nuestra sociedad tener tanto desprecio por la vida? ¿No hay ni uno de los que se presentan como “filósofos” para sorprenderse? Por supuesto, la filosofía sin vida, el arte sin vida, la política sin vida, es más simple. Y si además se olvidan de lo humano, y no tienen demasiados escrúpulos, puede incluso convertirse en un buen negocio, y muy rentable.

La humanidad

La palabra evoca antes que nada a todos nuestros semejantes. Nos recuerda que todos somos iguales. Sin embargo, en lo cotidiano, en nuestras sociedades “civilizadas”, las oportunidades de experimentarlo son muy escazas. No es necesariamente en la escuela de la República –que le debemos a un sinvergüenza– [en Francia, la escuela pública es motivo de orgullo, aunque la fundara un experto en discriminación que siendo francés se consideraba de “raza superior”], ni en el trabajo, ni en el deporte, ni en los campos de batalla, que tomamos conciencia de ello. Es todo lo contrario. En todas partes, se nos enseña la competición y el desprecio por los demás. En la escuela, seleccionamos a los buenos alumnos que se convertirán en “alguien” para separarlos de los malos alumnos “que no serán nada”, usando palabras de un supuesto y pretencioso “buen alumno” que se convirtió en presidente. En el deporte están los primeros, que merecen una medalla, y los últimos, que no merecen nada. Y en el campo de batalla, están los héroes que masacran a sus semejantes, y luego los cobardes, que no encuentran el “valor” para matar a un ser humano.

El problema con algunas palabras, incluida la palabra humanidad, es que solo la experiencia puedeinformarnos verdaderamente acerca de su significado. A menudo olvidamos, y sobre todo los que se hacen pasar por “filósofos” en el show business, que sin la experiencia la palabra no significa nada. La palabra debe ser fruto de la experiencia, y solo entonces se puede saborear su significado, lejos de los libros, lejos de los televisores y demás estudios de radio, en la vida verdadera.

La vida verdadera aconteció el 26 de enero de 2019, de la Nación a la República [dos plazas de París]. ¡Entonces Buenas Noticias, los italianos [dos avenidas de París]! La Ópera y la Madeleine. El Palais-Royal, el Hôtel de Ville y la Bastille. Azul, blanco, rojo y amarillo. Amarillo, amarillo y más amarillo. La humanidad había despertado, y al poder eso no le había gustado. Los filósofos del show business miraban hacia otra parte. La humanidad da miedo. Nadie quería ver eso, así que nos sacaron los ojos, nos arrancaron las manos, mataron a algunos…

Ese día, antes de la masacre, me deslumbró la solidaridad, la hermandad que me llevaba de una conversación a otra, en un desfile de buena voluntad. Éramos miles, y todos un poco menos egoístas que de costumbre, nos descubríamos altruistas… Ya no era cuestión de tener la razón, de convencer, o discutir, solo de aportar cada uno algo a la conversación, compartir anónimamente lo que sabíamos para avanzar juntos. La verdad política no saldría de los televisores, ni de los estudios de radio, ni de las universidades, ni del Élysée [presidencia de la República francesa]; ahora lo sabíamos. La verdad política estaba aquí, en ese momento con nosotros, con cada uno de nosotros en igual medida. ¿No sería eso la humanidad? Nada muy trascendente, por cierto, e incluso todo lo contrario. Eso sí, hacía falta vivirlo para entenderlo. Y hacía falta sobrevivir, cuando las armas de guerra nos silenciaron.

La política

La más desprestigiada de todas las palabras. Sinónimo de engaño, perfidia, impostura… Hasta ahora, lo que permitía a los “dominantes” convencer a los “dominados” de que si las cosas eran así era por su bien. Nuit debout… ¡Levántate, siéntate, acuéstate, y ahora a la cucha! [Noche en pie fue un movimiento social francés del 2016 recuperado políticamente por los “intelectuales” cercanos al poder]. El pensamiento pequeñoburgués estilo “picnic plaza de la República” había llegado a su fin. Ahora tocaba la esperanza. Era el 2018. El pueblo manifestaba su esperanza por todas partes, en todas las calles: acto 1, 7, 8, 9… Una ópera a la gloria de los que no son nada [cada manifestación se consideró un “acto” y hubo más de 30]. En ritmo: allegretto, allegro, presto, prestissimo, amarillo, amarillo, amarillo y siempre en movimiento, ¡En Marcha!, como nuestro presidente [nombre de su partido político]… Mientras hubiera hombres y mujeres “políticos”, hablaríamos de todo menos de política. Izquierda, derecha, extrema izquierda, extrema derecha… todos por igual reclamaban el poder.

¿Debíamos otorgar el poder a alguien que lo reclamaba? ¿Debía limitarse la cuestión política a una simple cuestión de lucha por el poder? ¿Si la política era la cuestión de la organización de nuestra sociedad y su gestión por todos nosotros, no era secundaria la cuestión del poder y de su ejercicio?

Había surgido una nueva pregunta. Y la seguíamos en una de esas grandes demostraciones de esperanza que teñían de amarillo todo París: ¿Cómo podrían los que eran algo en esta sociedad escapar del pensamiento dominante? ¿Como podría su conciencia ser algo más que la simple figura teórica de lo que en la sociedad se daba como una figura viva para todos los que siendo algo la conformaban? Recuerdo que la conversación giraba en torno al que quizás fuera el más revolucionario de los filósofos. Y recuerdo que la respuesta a esta pregunta la teníamos ante nosotros, bien viva. Radicaba en el hecho de que no éramos nada. Siendo nada, podíamos, debíamos extraernos de ese círculo vicioso para cambiar la sociedad. Ser nada en ese momento en la calle, era simple y maravillosamente ser humano. Y aunque la mayoría de nosotros hubiera sido algo en otros momentos, por ahora, por solidaridad, por fraternidad: “nadie no era nada”. Nada más ni nada menos que seres humanos con una nueva conciencia. Una conciencia recién nacida. Ahí estaba la respuesta: en este vínculo naciente entre individuos que se habían convertido en revolucionarios. Juntos, teníamos la respuesta. El espantoso distanciamiento social que en el pasado separaba a las personas que son algo según una jerarquía de clases tan absurda como injusta había terminado, o eso creíamos…

“Distanciamiento social”… ¿Sería otro lapsus de nuestro presidente? ¿Por qué se hablaba de distanciamiento social para nombrar la distancia física? Fue al comienzo de una epidemia. Un coronavirus que había salido mal, el coronavirus del año 2019. Si mantener una cierta distancia física entre individuos era deseable para frenar una epidemia, ¿Por qué nuestro presidente anhelaba, aunque sea inconscientemente, el distanciamiento social? Quizás porque el vínculo social era la clave de la política. La llave que abre todas las puertas, incluidas las del Elíseo [sede de la Presidencia de la República francesa]. ¿A caso tenía miedo de nuestra visita el presidente? ¿Tendría algo que ocultar? La ira del pueblo, seguro que la había oído, y bien cerquita de su palacio. Lapsus, habrá habido muchos. Uno de ellos, presagio del “distanciamiento social” que nos iban a imponer, fue por boca del prefecto de París cuando el Estado francés lo expresó: “No estamos en el mismo campo”, había dicho amenazando a unas personas que manifestaban su esperanza y su hermandad. “Divide y vencerás”, era lo que podíamos adivinar detrás de estas palabras mal intencionadas, sino aborrecibles. El vínculo social, el poder lo iba a romper a toda costa. Nadie mejor que los miembros del gobierno se había percatado del milagro que representaba el vínculo social, manifestándose en las calles y en las rotondas. El espacio público volvía a ser público. Un espacio donde se podía tomar la palabra libremente y hacerse oír. Un espacio de apoyo y de consuelo, un espacio político, verdaderamente político. ¿Podía ser el espacio público también un espacio político y no solo el espacio de representación del poder?

El espacio público era también el espacio del consumo masivo. Así, los intereses del gran capital convergían con los del poder político. Entonces, era fácil ponerse de acuerdo sobre los medios a utilizar para reprimir cualquier forma de rebelión. La violencia engendraba violencia. Y en el juego de la violencia, el estado francés seguía siendo el más fuerte. Tenía experiencia el estado francés, sabía derramar sangre mejor que nadie. Acto 18: se quema un fast-food [restaurante de comida rápida así llamado en Francia dado la influencia cada día mayor de la cultura “americana”] y se prende fuego a la opinión pública, la opinión de comerciantes y consumidores. 60 millones de consumidores, sesenta millones de seres egoístas [populación de la Francia y título de una revista del Instituto nacional del consumo]… Es decir, todos nosotros cuando somos algo, más bien que nada, en la sociedad de consumo.

Sin embargo, los que ese día no eran nada habían podido ver la procesión fabulosa, la multitud “sentimental con su sed de ideal” [una canción que se cantaba durante esa manifestación]… Habían escuchado la canción, y luego habían leído como en un libro abierto, la ira y la esperanza mezcladas. Nunca había visto semejante procesión literaria. Un cuaderno de agravios al aire libre. Cada uno dando aire a su pluma, cada uno a su estilo, sobre sí mismo o sobre su vecino. Páginas voladoras. Estábamos vestidos con las páginas de un libro por publicar, tal vez un libreto de ópera… “¡Los derechos del hombre egoísta, se acabaron!” podíamos leer sobre uno de nuestros compañeros. Y luego sobre su vecino: “¡No soy una mercancía!”. Y luego sobre ella, no muy lejos: “Los dominantes no solo han forjado las armas que los matarán, sino que también han formado aquellos que empuñarán estas armas, estas mujeres y hombres que no son nada.” Reducir alindividuo a un simple consumidor, incluso en la trama más hábil de un complot, no se podría haber soñado algo mejor para esclavizar a toda una población. Aunque eso signifique llevar al mundo a su ruina, convirtiendo el planeta, sus recursos e incluso sus seres vivos en meras mercancías… ¿Iba a terminar esa pesadilla?

Al desviar la cuestión política hacia la cuestión económica, me parecía que nos alejábamos de la vida, dejábamos de lado al ser humano y perdíamos de vista el horizonte político de nuestra cuestión. Antes de eso, habíamos criticado el individualismo. Incluso nos habíamos preguntado si no sería la consecuencia de ese sistema político que se calificaba indebidamente de “democracia”. Indebidamente, porque esa “democracia” no le daba ningún poder al pueblo. Y luego sobre la cuestión del individualismo se había planteado la del igualitarismo. Entonces, tuvimos la idea de plantear ambas preguntas sobre la cuestión del egoísmo, ¡y al instante las tres preguntas desaparecieron! La nueva cuestión era el altruismo. En la calle y en las rotondas estábamos encantados de descubrirnos tan diferentes los unos de los otros y de aceptarnos tan fácilmente con nuestras diferencias. ¿Por qué querían hacernos “igualitos”, indiferenciados y estandarizados? ¿Por qué intentaban dividirnos y distanciarnos los unos de los otros?

Pensábamos que habíamos dejado para siempre la sociedad de consumo. Nos apasionaba el tema del Référendum d’initiative citoyenne [un dispositivo de democracia directa que se podría traducir como Referendo de iniciativa popular]. Nos apasionaba la solidaridad que se estaba poniendo en marcha. Nos apasionaba la gestión colectiva de lo que cada uno aportaba y de lo que cada uno recibía según sus capacidades y necesidades. Todos los valores llamados “liberales”, desde donde estábamos, podíamos ver que no servían a otra cosa que al capitalismo. Y el capitalismo, visto así, nos asustaba cada vez más. Como si nos arrastrara imperceptiblemente hacia el totalitarismo y la destrucción de todo, incluido el planeta. El totalitarismo, para nosotros, había comenzado con la destrucción de los vínculos sociales, y ahora se manifestaba con la violencia del poder que llamaban “democrático”, y con esta ideología llamada “liberal”. La cuestión política estaba en la calle. En cualquier otra parte, por desgracia, estaba sofocada por la cuestión económica.

Economía “política”, política “económica”… ¿Por qué los filósofos habían aceptado ser cómplices de estos tejemanejes que nos habían privado de la cuestión política, haciéndola desaparecer detrás de una nube de humo “económico”? La maniobra había sido hábil. Tan pronto como aceptábamos estas premisas, validábamos las hipótesis, y en el mundo de la mercancía, todavía creíamos que teníamos elección. En los escaños de las universidades, de la Asamblea Nacional o del Senado, los que se sentaban a la derecha elegían más o menos claramente el llamado capitalismo liberal, y los sentados a la izquierda elegían más o menos claramente el comunismo –un eufemismo para hablar de capitalismo de Estado. Entonces, los hermanos enemigos podían compartir el poder y quedarse con los lugares más cómodos de la sociedad, mientras eludían la cuestión política. El truco era imparable, ¡y listo pues! Nadie había visto nada… El truco de las tres cartas… el juego que había servido de modelo, eso decían, para las elecciones presidenciales. Así es la economía política, juegos de dinero escenificados en la bolsa de valores, en los casinos, en ciertos bancos e incluso en el Elíseo y otros palacios de gobierno.

La economía

La gestión racional de los recursos disponibles. Estamos lejos de esa definición. Sin embargo, esto es lo que revela la etimología. Y así se definía la economía hasta finales del Renacimiento, cuando la filosofía entraba en la modernidad. Desde entonces, ya no dependíamos únicamente de la voluntad divina y se abría camino con un nuevo enfoque técnico y científico en la gestión racional de los recursos. Sin embargo, aún no conocíamos a nuestros nuevos amos, su apetito insaciable, su insensatez y su poder de destrucción, mucho mayor que el de todos nuestros dioses juntos.

Fue un poco más tarde, con la “revolución” industrial, cuando la economía se antepuso definitivamente ala política, a la moral y quizás también a la razón… En adelante, la organización de la sociedad sería ante todo una cuestión económica, quedando la política en segundo plano y subordinada al gran capital. La siguiente etapa, después de la Segunda Guerra Mundial, fue la sociedad de consumo. Toda la población iba a poder participar en este “milagro” económico que aceleraría el saqueo de los recursos y con ello la concentración del capital. La concentración del capital, de hecho, era el enriquecimiento de unos pocos a expensas de todos los demás.

La concentración del capital era también la concentración del egoísmo. La interminable suma de nuestro egoísmo individual y otros tantos consentimientos dados a nuestros amos para conservar nuestra “libertad”. Una apariencia de libertad que se negocia con tarjeta o en efectivo. Fue por egoísmo nada más que cada uno consintió a este sistema basado en la explotación del hombre por el hombre. Todos encontraban allí su interés particular, garantizado por los “Derechos Humanos”. Un pequeño salario y la ilusión de la libertad. El salario del miedo, y el miedo de perder la libertad al perder el salario. La inteligencia de todo ese sistema se basaba en esto: nuestros amos nos empujaban a adoptar todos sus vicios, hay que admitirlo sin hacer mucho esfuerzo. Concupiscencia, desprecio por el prójimo, desprecio por la vida… Es un poco como si le hubieras vendido el alma al diablo para entrar en el business [en francés se usa la palabra inglesa igualmente para “negocio” y “estafa”]. En eso radicaba el consentimiento. Un consentimiento tácito.

Y si un individuo demasiado soñador, demasiado humano quería emanciparse de esas reglas inicuas, simplemente estaba privado de su libertad –por eso bastaba con privarlo de su salario. De todos modos, muchos no eran. En la escuela ya se detectaban, se ponían aparte y se les quebrantaba, se les hacía sufrir con mil vejaciones y otras humillaciones, empujándoles al margen. De todos modos, no tenían otra opción. O entraban en el business, o morían, literalmente como vagabundos. A fin de cuentas, un vagabundo era una oportunidad barata para limpiar nuestra conciencia, ofreciéndole nuestra comida caducada y nuestra ropa pasada de moda.

En las décadas de 1970 y 1980, el control de los financieros sobre los dirigentes políticos permitió el crecimiento acelerado de los mercados financieros. La financiarización marcaba el fin del capitalismo industrial y el comienzo de la economía virtual, vinculada a la ingeniería financiera –a medio camino entre usura y magia– más bien que a las industrias, materias primas y otras mercancías. Fue entonces, a principios del siglo XXI, cuando una gran parte de los trabajadores se habían vuelto inútiles para el sistema, que una pequeña parte del pueblo empezó a cuestionar la validez de la economía política: el germen de una revolución.

Por eso salimos a la calle. ¿Cómo poner fin a este círculo vicioso si no era mediante la revolución? Si las condiciones materiales de nuestra sociedad determinaban nuestra conciencia social y esta conciencia perdurara de una generación a otra, perpetuando así las condiciones necesarias para su reproducción, solo una revolución podría salvarnos. Y la revolución solo podía venir de los que no eran nada, y de los que siendo algo podían convertirse en nada. Juntos inventaríamos una nueva condición humana.

Nuestra condición, considerándola, a todos nos parecía bastante “inhumana”: una conciencia social disminuida, un individualismo forzado, una libertad indexada al dinero, una moral modelada por la publicidad y una espiritualidad al estilo del “desarrollo personal”. A esto podría añadirse la valorización del ego y de las necesidades materiales, hasta la alienación. El sistema estaba bien rodado. En nuestra vida cotidiana, para distraernos, la industria cultural y los medios de comunicación de masas nos alimentan sin cesar con todo loque queríamos ver y oír.

Y para los espectadores que a pesar de todo escapaban de la fascinación hipnótica de la “cultura” mundializada –o más bien “americanizada” o más precisamente yankee–, otra industria tomaba el relevo: la industria farmacéutica. Cada uno podía encontrar algo a su gusto entre los ansiolíticos, hipnóticos, neurolépticos, antidepresivos, estabilizadores del ánimo y otros psicofármacos. Y para los que seguían deslizándose hacia la lucidez, aún quedaba la psiquiatría. El paciente que se volvía lúcido, o incluso extra lúcido, era escoltado de vuelta a la locura. Escoltado de vuelta a una locura que colectivamente nos negábamos a ver, si no se contemplaba en la singularidad del individuo al cual podíamos clavarle los ojosantes de encerrarlo. En el mejor de los casos, se conseguía el suicidio simbólico o incluso real del paciente, que podía, por ejemplo, inmolarse delante de una administración del Estado francés, en la indiferencia general: un looser de menos [la palabra inglesa para perdedor se usa mucho en francés y especialmente en el mundillo del business]. Y en el peor de los casos, el resultado era un «terrorista» sin dios ni ley. Una oportunidad para reforzar la convicción de que no hay alternativa a nuestra Start-up nation “civilizada”, a pesar de que hayamos sembrado el odio en el resto del mundo, saqueando a Estados menos “civilizados” y estigmatizando a las religiones que se oponen a nuestro culto al becerro de oro.

No éramos diferentes de quienes nos explotaban, y por eso funcionaba así de bien el llamado sistema “capitalista”. Nuestros amos no eran más que lo peor de nosotros. No te conviertes en un tiburón de las finanzas compartiendo tu comida con pececillos, a menos que ellos se conviertan en tu comida: sabrosos y ricos pececillos… La llamada selección “natural” no tenía nada de natural. Habíamos creado artificialmente un sistema hipercompetitivo en el que solo sobrevivían los individuos más perversos. Pensando en el ámbito de los negocios o las finanzas, bien veíamos que no era la bondad, la honradez o el altruismo lo que mejor garantizaba el éxito. Era mejor tener una mente maquiavélica, ambición, agresividad, y no tener escrúpulos ni empatía.

Para burlarse del capitalismo, algunos filósofos nos decían que no era más que la expresión contemporánea del sistema económico ya existente en el Neolítico. Si la comparación estructural del capitalismo y la esquizofrenia parecía esclarecedora, por lo tanto, ¿debíamos creer a los últimos de los grandes dinosaurios de la filosofía aún vivos en el siglo XXI cuando nos decían que habían vivido en el Neolítico? Y si esto era cierto, ¿no habían sido testigos de un progreso considerable? En el campo de la medicina, de la tecnología o incluso de la investigación fundamental, la concentración de capital había permitido algunos avances: los trasplantes de corazón, los robots cirujanos, el Internet, la exploración espacial, la física cuántica, la teoría de las categorías… ¿No sería que se confundieran entre un sistema económico que nunca ceso de evolucionar y una constante que no era esencialmente de naturaleza económica y que podría llamarse: la dominación del hombre por el hombre?

Sea como sea, si se trataba de hablar del pasado, detenerse en el Neolítico carecía un poco de perspectiva. Eso nos parecía, a mis compañeros y a mí. En la calle, observando a las fuerzas del “orden”, lo veíamos claro: el mal venía de más atrás, de mucho más lejos… Quizá del Mesozoico, la era de los reptiles. Potencialmente, todos nosotros, incluida la policía, éramos capaces de movilizar las áreas asociativas de nuestro neocórtex prefrontal, y no solo nuestro cerebro reptiliano. En otras palabras, la violencia, al igual que la dominación del hombre por el hombre, no era una maldición.

Recuerdo que la conversación nos había llevado aún más atrás, unos 1.600 millones de años antes de aquella tarde de sábado, cuando aparecieron los eucariotas. Un punto me parecía fascinante: por primera vez, una célula, en lugar de comerse a otra célula, en lugar de digerirla, la había mantenido viva dentro de sí misma. La había convertido en su núcleo, abriendo el camino a la evolución hacia todos los seres vivos que nacerían en la Tierra. Si nos remontábamos a este antepasado común, estaba claro que no habíamos nacido de un proceso de “selección natural”. Al contrario, habíamos nacido de la cooperación de dos células. En retrospectiva, nos dábamos cuenta de que la simbiosis era el motor de la evolución en la Tierra. Y observando la evolución a través del prisma de la cooperación entre individuos y entre especies, nos preguntamos por qué solo habíamos querido ver competición donde esencialmente había cooperación.

Como siempre, la conversación había sido interrumpida por golpes de porra y esas famosas granadas de uso militar que la policía usaba contra la población civil –aunque fueran armas prohibidas por la ley. Nos habían rodeado, nassés como pececillos, eso sí en el espacio “público” [nassés era un término de pesca utilizado por la policía para describir su técnica, para contrarrestar las manifestaciones mientras no había violencia]. Es decir, que los policías nos impedían salir de un recinto que delimitaban cerrando calles antes de disparar. Si intentabas salir, si preguntabas, si les implorabas, se interponían haciendo ver que no oían. Te miraban a los ojos sin contestar y empezaban a pegarte. Al parecer, tenían órdenes de no hablar. A la violencia tenía nada que ver con la selección natural. Tampoco era el resultado de un sistema económico. Era solo la expresión del poder estúpido y perverso, que pretendía tener el monopolio de la violencia, para proteger a los que continuarían –¿por cuánto tiempo más?– a dominarnos.

La revolución

La revolución ya había empezado. Todos lo sabíamos. Por eso salimos a la calle. Eso fue hace justo cuatro años, en este mismo día, en este mismo mes, el 17 de noviembre de 2018. ¡Este mismo día en que tomo mi pluma! ¿Durante cuánto tiempo más podría un pequeño grupo de 62 seres “humanos” seguir poseyendo el equivalente de lo que 8.000 millones de seres humanos –la humanidad entera– compartían entre todos ellos? En Francia, patria de los derechos del hombre egoísta, el 10% de los más ricos poseía más de la mitad de toda la riqueza nacional, mientras que los más pobres vivían sin nada.

¿Cómo se había obtenido el consentimiento de la población, en Francia y en todas partes, para construir una “sociedad-mundo” basada en la dominación del hombre por el hombre, en la mercantilización de todo, en el saqueo del planeta y el desprecio de los seres vivos? De hecho, lo sabíamos. El guion había sido escrito y reescrito mucho antes. En aquel entonces pensábamos que era ciencia ficción, novelas de anticipación… Y mientras la literatura nos mostraba lo que nos esperaba, la sociología y la antropología nos explicaban cómo funcionaba todo, hasta el más mínimo detalle.

Muchos lectores se habían perdido en los detalles, sobre todo los “filósofos”, sin ni siquiera salir de sus casas. Querían cambiar las cosas cambiando las palabras, siempre y cuando no corrieran ni tan solo el riesgo de ser mojados por la lluvia. Algunos de ellos hablaban a susurros para criticar los medios de comunicación de masas y su propaganda. Otros criticaban la “democracia” parlamentaria curiosamente antidemocrática. Y otros más criticaban el monstruoso capitalismo financiero: un casi sujeto “diabólico”, en finde cuentas muy práctico… ¿No era culpa de la “Bestia” ávida de beneficios si no podíamos pagar adecuadamente el trabajo humano? Esos últimos esperaban la llegada del comunismo antes de unirse a nosotros. Ya podían esperar… Nosotros estábamos en la calle, y nuestra prioridad era el ser humano. La economía, la política y los medios de comunicación, se trataba de ponerlos al servicio de la humanidad. Y, por cierto, el personal sanitario, los profesores o los basureros, ellos sabían muy bien lo que era preciso hacer. No necesitaban las lecciones de los «filósofos». Y después de todo, ¿no era potencialmente positivo el haber separado la cuestión del trabajo humano de la del crecimiento del capital?

Si lo queríamos, por fin se podía pagar el trabajo con criterios humanos y según su valor social. Desde entonces el salario de la enfermera auxiliar, de la maestra, del banquero, del basurero o del futbolista podían ser aumentados o disminuidos en función de lo que realmente aportaran a la sociedad –más bien que al gran capital. Si el ser humano se convertía en nuestra prioridad, el hecho de poder conceder un salario en función del servicio prestado a la sociedad, aunque no diera nada de “beneficios”, era la más extraordinaria de las revoluciones sociales. ¿Acaso el capitalismo financiero no acababa de hacer realidad el sueño de quienes en su día idearon el comunismo? Esta enfermera auxiliar, esta maestra, este basurero nunca contribuirían a un aumento significativo del capital a través de su trabajo. Lo sabíamos y sabíamos que ya no era un problema. Porque en la forma actual del capitalismo –financiero y virtual– este trabajo ya no estaba “indexado” al capital. Se había acabado el valor-trabajo, y con él la esclavitud del trabajo. Ya podríamos tener en cuenta la riqueza social creada por la actividad humana, sin depender de las anticuadas concepciones ligadas al intercambio mercantil, en la polvorienta y obsoleta sociedad industrial.

Atribuir un salario basado en criterios humanos, establecer un salario universal, la gratuidad de la sanidad y de los servicios públicos, el referéndum ciudadano, la convocatoria de una asamblea constituyente, una nueva república, el acceso de todos a la educación y a la cultura –y no solo a la propaganda cultural globalizada… Todo ello estaba a nuestro alcance, en cuanto la humanidad y la vida de cada uno de nosotros se convertían en nuestras prioridades. Recuerdo que, en los medios de comunicación, en todos sin excepción, los comentaristas solo veían la chispa que había hecho estallar el polvorín. ¿No oían nuestras reivindicaciones?

“¡Apagad la tele, encended vuestros cerebros!” Me intrigaba este eslogan. Lo oía constantemente, y luego lo veía por todas partes, escrito en pancartas, en la ropa de los manifestantes. Para los compañeros, la televisión era un viejo invento de la sociedad del espectáculo, utilizado por el gobierno para difundir su propaganda, asegurando así la alienación de quienes se contentaban con ser espectadores de sus propias vidas. Todo un pueblo de espectadores que asistía en tiempo “real” al robo de sus vidas y a la destrucción del planeta –siempre que pagaran el impuesto audiovisual. Los compañeros también me habían explicado que, en Francia, una docena de oligarcas controlaban la totalidad de los medios de comunicación de masas y sus fuentes de información. Entendía mejor por qué lo que veía en la calle era tan diferente de lo que leía en los periódicos.

Sin embargo, bastaba con salir a la calle para comprender lo que estaba en juego: la libertad y la verdad de un pueblo que ya no podía dejarse engañar ni alienar. La gente que no era nada estaba allí para responder a los extraños y contradictorios requerimientos de su presidente. A través de él, todo el sistema al borde del colapso se manifestaba “inconscientemente”. Sus palabras expresaban lo absurdo de un “mundo” en el que la gente ya no creía. En cierto modo, nuestro presidente estaba con nosotros. No estaba realmente con los que deciden. Solo era obediente, al igual que los representantes de las fuerzas del “orden”. Un orden que ya no queríamos. A partir de ahora, es al pueblo que se tendría que obedecer. Por supuesto, esta revolución no era la de 1789, ni la de Julio, ni la de Febrero, ni la Comuna [las 4 principales revoluciones francesas]… Y, no obstante, el horizonte era el mismo: el poder para el pueblo. El pueblo había tomado conciencia de su condición, y la sociedad tenía que cambiar. Los revolucionarios habían probado la vida verdadera. Para ellos, ¡la prosa del mundo anterior se había acabado!

*Texto traducido por el autor del francés al español de México Todos los derechos reservados

© Jean-Philippe Peynot, noviembre de 2022