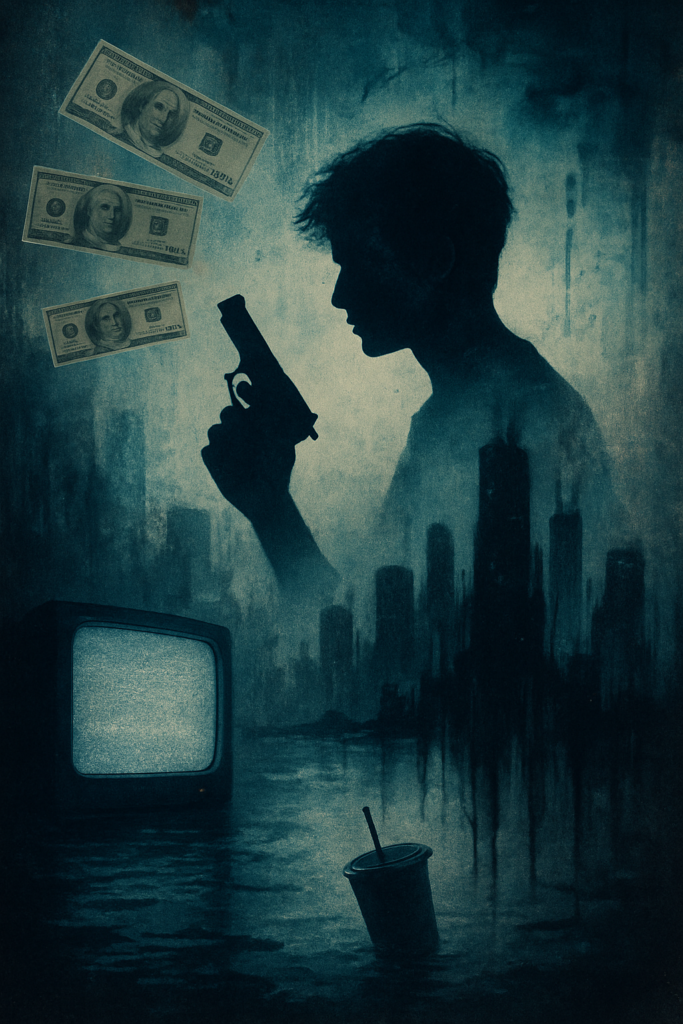

La pulsión de muerte en el capitalismo líquido: por qué algunos jóvenes encuentran sentido en la violencia

Subjetividad, goce y guerra en el capitalismo terminal

“La guerra, ¿por qué no? Sería divertido.”

— Pascal Bruckner

Agnni Ulises Moreno Sánchez

La guerra como goce, no como error

En un pasaje desconcertante de La euforia perpetua, Pascal Bruckner escribe una frase tan brutal como honesta: “¿La guerra? ¿Por qué no? Sería divertido” (Bruckner, 2001, p. 153). No lo dice para provocarnos. Lo dice para exhibir esa zona oscura y negada del deseo humano: aquella que no quiere la paz sino la intensidad; que no desea seguridad sino experiencia; que no busca la calma sino el estremecimiento.

En el capitalismo sólido, como lo define Zygmunt Bauman (2000), la sociedad aún ofrecía trayectorias previsibles: empleo industrial, integración sindical, familias estables y un horizonte de ascenso social. La violencia, aunque presente, se leía como excepción o desviación. Pero a partir de la crisis de los años setenta y la disolución de aquel marco sólido, comenzó a instalarse una modernidad líquida, caracterizada por vínculos frágiles, identidades inestables y una precariedad convertida en norma. En ese contexto, el vacío existencial se amplifica: donde antes había comunidad e instituciones, hoy solo hay incertidumbre.

En los barrios y ranchos donde la delincuencia ha dejado de ser excepción para volverse norma —un cambio que difícilmente habría ocurrido en el capitalismo sólido, donde la integración social aún era posible—, la marginalidad y el lumpenproletariado crecen al compás de la desaparición del trabajo digno. En este escenario, un adolescente sin futuro puede encontrar en la estructura narco algo más que dinero: encuentra una épica, un lugar, un nombre, una forma de ser visto. Encuentra, incluso, una especie de mística. En ausencia de Estado, de reconocimiento y de horizonte, la violencia ya no aparece como desviación sino como destino.

Un caso particularmente revelador es el del joven jefe de sicarios de Los Chapitos, Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, quien nunca estudió ni trabajó y llegó a convertirse en ex jefe de seguridad y líder del brazo armado conocido como Los Ninis. En la lógica del capitalismo líquido —donde estudiar o laborar pierden valor frente al brillo de las narcoestrellas, los influencers, la prostitución digitalizada de OnlyFans y los coaches anti-educación que promueven un enriquecimiento vacío—, su biografía se vuelve mensaje, y uno ad hoc con los tiempos presentes.

“El Nini” fue responsable del Culiacanazo de 2019, el operativo fallido que buscó capturar a Ovidio Guzmán, y su liderazgo lo convirtió en objetivo prioritario para la DEA y Washington, que ofrecieron hasta 3 millones de dólares por su captura. Tras su detención en noviembre de 2023 y posterior extradición a Estados Unidos, su historia se inmortalizó en varios corridos de Peso Pluma y otras figuras del regional mexicano, parte del mismo ecosistema musical que domina el imaginario juvenil junto al reggaetón de la generación Z en Latinoamérica.

Aunque apenas tenía poco más de veinte años, ya circulaba como leyenda: no por arte, escolaridad o trabajo, sino por disparos, control territorial y lealtad a la muerte. En el imaginario colectivo de muchos jóvenes, esa existencia —aunque trágica— se volvió modelo: morir joven, pero con respeto; dejar un cadáver con corrido, no una vida sin relato.

La pulsión de muerte no es pasividad

Freud definió la pulsión de muerte como ese impulso primario y silencioso que lleva a los organismos hacia su disolución (Freud, 1920/2003). No se trata simplemente de un deseo suicida, sino de una tendencia a repetir, a reinscribir el trauma, a romper el equilibrio homeostático de la vida en nombre de algo más radical: el goce.

Jacques Lacan retoma esta noción y la lleva más lejos: el ser humano no sólo busca placer, sino que se adhiere a aquello que duele, que quema, que desborda. El goce, en su acepción lacaniana, es exceso: es placer contaminado de dolor, deseo contaminado de muerte, existencia traspasada por lo insoportable (Lacan, 1964/2006).

Así entendido, el goce no es pasivo ni melancólico: es activo, insistente, incluso heroico. Por eso muchos jóvenes no entran al crimen porque «no les queda otra», sino porque ahí encuentran algo que no hallan en ningún otro lado: una forma intensa de existir, de marcar su nombre en la historia, aunque sea con sangre.

Como diría Slavoj Žižek, “a veces la violencia no es lo opuesto a la paz, sino lo opuesto al aburrimiento” (Žižek, 2008). En una cultura saturada de promesas vacías, diplomas sin empleo, cuerpos medicalizados y subjetividades vigiladas por algoritmos, la violencia irrumpe como evento, como ruptura, como goce sin mediación.

El joven sicario sinaloense, capitalino o tapatío no es sólo un criminal: es un sujeto que, ante la imposibilidad de una vida digna según los códigos del sistema, elige una vida intensa según otros códigos: los del respeto, el miedo, la lealtad, la pertenencia y la muerte.

Y no muere como víctima. Muere como protagonista de un relato —el suyo.

Narcoestética, reggaetón y el crimen como mercancía simbólica

La violencia ya no se oculta: se produce, se estetiza, se corea. En los corridos tumbados, en los videoclips de reggaetón, en los reels y tiktoks que convierten armas, mujeres y fajos de billetes en íconos aspiracionales, el crimen no es anomalía sino éxito estilizado.

Pero la estetización de la violencia no es exclusiva de los narcocorridos. El reggaetón comercial lleva años convirtiendo el deseo masculino en amenaza, la conquista en asedio, el cuerpo femenino en trofeo, y el éxito en una guerra ganada. Las letras hablan el mismo léxico del sicariato, pero con pornografía y autotune.

Esta no es una coincidencia cultural. Es una convergencia libidinal. Tanto en el narco como en el reggaetón se juega una estructura del goce basada en la violencia como código de pertenencia. En ambos, el sujeto aparece no como víctima, sino como estratega, como dominador, como alguien que sobrevivió.

Y es precisamente eso lo que seduce: la promesa de una subjetividad invencible, de un yo que, a pesar de la pobreza, el olvido o el estigma, se impone. Que si no puede triunfar por la vía legal, lo hará por la fuerza, por el estilo, por la crueldad.

En una era donde la juventud marginal está atravesada por el despojo, la vigilancia y la falta de horizontes, esta estética propone un mundo paralelo: uno donde hay reglas, pero propias; un mundo cruel, pero simbólicamente fértil.

El narco como suplencia simbólica del Estado

Durante décadas, el Estado mexicano se ha retirado lenta pero sistemáticamente de vastas zonas del país. No sólo en términos de seguridad o infraestructura, sino en algo más profundo: la capacidad de producir sentido, de garantizar pertenencia, de ofrecer destino.

En ese vacío, el narco no entró como enemigo: entró como sustituto (Segato, 2013). Rita Segato ha insistido en que el crimen organizado no debe pensarse únicamente como aparato delictivo, sino como estructura de orden paralelo. Controla, pero también educa, organiza, administra y castiga. En muchos casos, es el único actor con autoridad simbólica real.

¿Quién impone el miedo? ¿Quién define qué es traición? ¿Quién protege? ¿Quién reparte? ¿Quién se encarga del duelo cuando alguien muere? En muchos barrios, no es el gobierno: es el jefe.

Sayak Valencia, en su análisis del capitalismo gore, sostiene que las economías ilegales no son márgenes del sistema: son su corazón oscuro, allí donde la necropolítica se vuelve rentable, espectacular y deseable (Valencia, 2010). En este régimen, el cuerpo no vale por lo que produce, sino por lo que resiste, lo que exhibe y lo que entrega.

El narco organiza la vida como lo hacía el Estado-nación en su fase clásica: Da empleo (aunque informal, violento e inestable), otorga identidad (el “chacalón”, el “bellako”, la “bandida”), define códigos morales (la “valentía”, la lealtad, el respeto), produce ritos (corridos, funerales, castigos públicos), crea comunidad (aunque sea a través del miedo, los vicios o el “honor criminal”)

Dejar el narco –o el pandillerismo– no es como renunciar a un trabajo: es desertar de un sistema de creencias, de afectos, de la única forma de ser alguien. En palabras de Segato, “el crimen organizado ofrece lo que la modernidad prometió y no cumplió.”

Por eso la violencia organizada no es simplemente una desviación criminal: es un modo de institucionalidad alternativa. Un Estado criminal, sí. Pero también un Estado afectivo, ritual, territorial. Un Estado que mata, pero también da nombre.

¿Qué puede ofrecer la izquierda? ¿Qué ofrece la derecha?

El problema no es solo que el narco mata. El problema —más inquietante— es que el narco ofrece sentido.

Zygmunt Bauman describió nuestra época como un capitalismo líquido, donde los vínculos, los proyectos y las identidades son frágiles, inestables y de corta duración (Bauman, 2000). La juventud popular enfrenta esta liquidez en su forma más cruel: sin red de protección, sin promesas creíbles, sin rituales de paso legítimos.

Antes, la pulsión de muerte encontraba cauces políticos o culturales —la guerrilla, el rock, la militancia estudiantil—. Hoy, en la era líquida, el goce se vuelve individualista y espectacular, y la muerte se convierte en escenario.

El desafío para los proyectos emancipatorios no es sólo contener la violencia, sino producir sentido.

Una izquierda que quiera disputar este terreno debe reaprender a hablar el lenguaje del deseo, de la intensidad, de la épica colectiva.

No basta con programas sociales ni con moralismo ilustrado:

- Se necesita una narrativa que haga sentir que la vida merece ser vivida con fuerza,

- Una comunidad que ofrezca pertenencia sin sangre,

- Y rituales de dignidad que no dependan de la muerte.

Mientras no exista ese horizonte, seguirá siendo —como diría Fisher (2009)— más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, o incluso más fácil imaginar un corrido fúnebre que una universidad gratuita llena de sentido.

Y mientras tanto, la derecha ofrece su propia épica:

- Nayib Bukele convierte el país en una prisión-matadero televisada.

- Trump promete “ley y orden” con la violencia del Estado y la humillación del enemigo como espectáculo.

Esa derecha no ofrece dignidad, ofrece un goce punitivo: el placer de ver a otros sufrir para sentir que “el mundo volvió a su lugar”.

Referencias:

Bauman, Z. (2000). Liquid modernity. Polity.

Bruckner, P. (2001). La euforia perpetua: Sobre el deber de ser feliz (M. Bixio, Trad.). Tusquets. (Obra original publicada en 2000)

Fisher, M. (2009). Capitalist realism: Is there no alternative? Zero Books.

Freud, S. (2003). Más allá del principio del placer (J. L. Etcheverry, Trad.). Amorrortu. (Obra original publicada en 1920)

Lacan, J. (2006). El seminario. Libro 11: Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis (J. A. Miller, Ed.). Paidós. (Obra original publicada en 1964)

Segato, R. L. (2013). La guerra contra las mujeres. Traficantes de Sueños.

Valencia, S. (2010). Capitalismo gore. Melusina.

Žižek, S. (2008). Violencia: Seis reflexiones marginales (A. García, Trad.). Paidós.