La Doctrina Monroe se volvió anti-drogas

Agnni Ulises Moreno Sánchez

Introducción

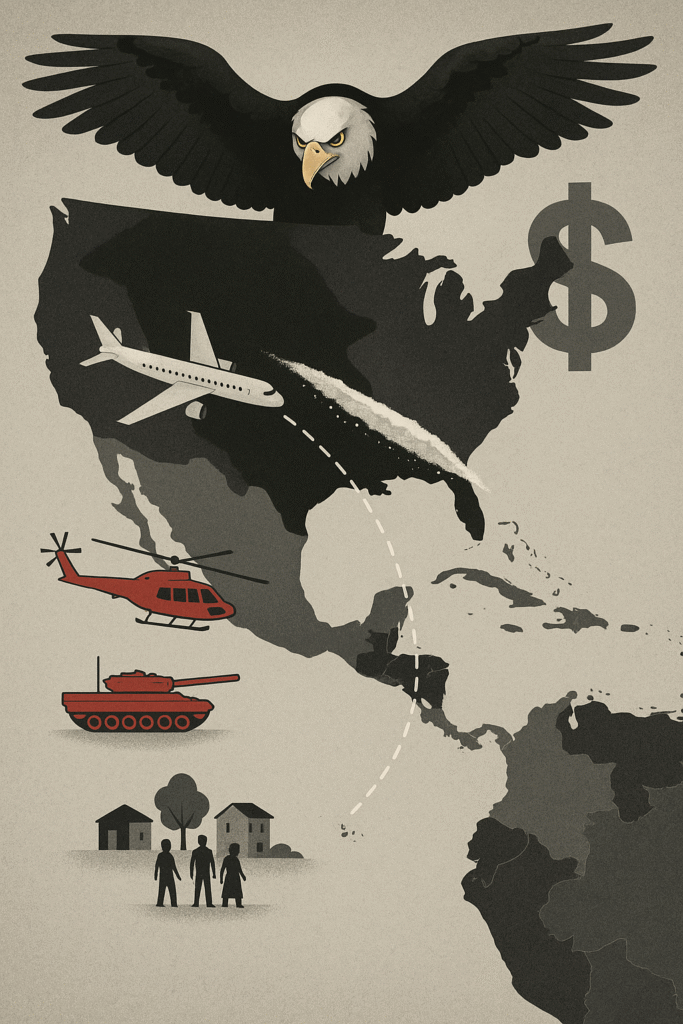

Extrañas remembranzas históricas las que se tienen entre Manuel Noriega y Nicolás Maduro. El primero fue, en un inicio, amigo de la CIA y luego transformado en villano útil; el otro, acusado de liderar un cartel fantasma que nadie ha probado pero todos repiten. Dos épocas, un mismo “enemigo”: la Doctrina Monroe reciclada, esta vez con disfraz antidrogas.

Dos episodios separados por décadas, pero unidos por un mismo hilo: la capacidad de Estados Unidos para reciclar la Doctrina Monroe y mantener vivo el intervencionismo, ¿no le parece?

Aquí el panorama queda intacto dos siglos después. En este sentido, el intervencionismo estadounidense no sólo es política exterior: es también espectáculo simbólico, una escenificación que reaparece una y otra vez en la región (Grandin, 2007).

La Doctrina Monroe como marco históraico

A finales de 1823, el presidente estadounidense James Monroe proclamó en su mensaje anual al Congreso (2 de diciembre de 1823) un discurso que quedaría inmortalizado como la Doctrina Monroe. El contexto era el temor de que las potencias europeas intentaran recuperar o expandir colonias en América tras las guerras de independencia latinoamericanas. Recuerde el lector que en este contexto Napoleón Bonaparte estaba consiguiendo diezmar las colonias de España y Portugal en lo que ahora llamamos “el patio trasero de EE. UU”: Latinoamérica.

Ya es muy sabida la frase central de la Doctrina Monroe “América para los americanos”. Es decir: cualquier intento europeo de colonizar o intervenir en el continente sería considerado una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Con el tiempo todos supimos que la Doctrina Monroe seguía un doble estándar, un doble mensaje: América para Estados Unidos, sabemos todos que es el mensaje real detrás del disfraz de soberanía continental hay un plan de imperialismo perpetuo por parte de EE. UU.

Siglo XIX: Aunque al inicio era más una declaración simbólica, pues EE. UU. no tenía poder militar para imponerla, con el tiempo se usó como argumento para rechazar influencias europeas. Ejemplo: oposición a la intervención francesa en México (1860s).

Doctrina del “Big Stick”: (principios del siglo XX): Con Theodore Roosevelt (1904) se reinterpretó y expandió la Doctrina Monroe: EE. UU. se arrogaba el derecho de intervenir en América Latina para “mantener el orden y la estabilidad”. De ahí surgieron ocupaciones en el Caribe y Centroamérica (Cuba, Haití, República Dominicana, Nicaragua y Guatemala). Roosevelt añadió en 1904 el llamado “Corolario Roosevelt” a la Doctrina Monroe. Decía básicamente: EE. UU. no solo puede evitar que Europa intervenga en América, sino que además se reserva el derecho de intervenir preventivamente en América Latina si hay “inestabilidad” o “mala conducta”.

En resumen: la Doctrina del Big Stick fue la versión imperialista y activa de la Doctrina Monroe. Si Monroe había dicho “Europa, no te metas”, Roosevelt añadió: “y si hay problemas en América Latina, nosotros entraremos a arreglarlos… con un garrote”.

Guerra Fría (1945–1990): La Doctrina Monroe, ya reformulada y remasticada ahora se reformuló contra el comunismo: cualquier gobierno o movimiento de izquierda en América Latina era visto como “amenaza soviética”. Ejemplo: golpe en Guatemala (1954), bloqueo e invasión a Cuba, apoyo a dictaduras militares, derrocamiento de Salvador Allende, entre muchos otros. Así, poco a poco se fue volviendo omni-abarcativa, hasta llegar al siglo XXI

Siglo XXI: Aunque oficialmente algunos presidentes la dieron por “muerta” (como Obama en 2013), sigue vigente. Ahora el justificante no es Europa ni la URSS, sino la “guerra contra las drogas”, el terrorismo y, más recientemente, el avance de China y Rusia en la región (recuérdese que hay un argumento de que China es quien envía el fentanilo a los cárteles para debilitar EE. UU.).

Pero fijémonos en finales del siglo pasado, donde la doctrina Monroe empieza a fungir como “antidrogas”: en la Operación Causa Justa en Panamá en 1989, Estados Unidos se arrogó el derecho de definir qué gobiernos eran legítimos y cuáles debían ser derrocados (Scott, 2010).

En el siglo XXI, se reconfigura bajo el lenguaje de la “guerra contra las drogas” y la “lucha contra el terrorismo”. El narcotráfico deja de ser sólo un problema de salud pública para convertirse en el nuevo “enemigo total”, una amenaza difusa que permite justificar desde planes de militarización (Plan Colombia, Iniciativa Mérida) hasta sanciones internacionales contra gobiernos incómodos (WOLA, 2021).

La doctrina opera como un fantasma: incluso cuando no hay intervención directa, la posibilidad latente de que EE. UU. decida actuar marca la política interna de los países latinoamericanos.

Noriega y el laboratorio panameño

El caso de Manuel Antonio Noriega ilustra la lógica del intervencionismo. Durante años, fue aliado estratégico de la CIA, Panamá, con su canal, era un nodo vital de la seguridad estadounidense. Sin embargo, cuando Noriega dejó de ser funcional y comenzó a desafiar abiertamente a Washington, pasó de socio a villano (Dinges, 1990).

En 1989, la Operación Causa Justa marcó un punto de inflexión: más de 27 mil soldados estadounidenses invadieron Panamá con el argumento de capturar a Noriega por narcotráfico y “restaurar la democracia”. La narrativa fue clara: un dictador aliado del narco ponía en riesgo la seguridad hemisférica. El resultado fue un cambio de régimen acompañado de miles de muertos civiles, una cifra que rara vez aparece en el discurso oficial de Washington (Scott, 2010). Pero la historia importa: los panameños muertos en la invasión no eran todos narcos ni soldados leales a Noriega. Y, sin embargo, todavía en América Latina persiste cierta ilusión de que una intervención estadounidense sería ‘limpia’, sin costos colaterales. Panamá demuestra lo contrario

La lección en el caso Noriega fue doble. Por un lado, el narcotráfico servía como argumento moralmente aceptable para invadir; por el otro, quedaba claro que ningún gobernante latinoamericano, por muy aliado que fuera, estaba a salvo de convertirse en el “enemigo útil” de la Casa Blanca. Imagine el lector el caso de enemigos históricos de EUA

El cártel de los Soles y el caso Maduro

Desde mediados de los 2000, circula la acusación de que altos mandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana integran el llamado “cártel de los Soles”, una supuesta red de tráfico de cocaína encabezada por generales cercanos al chavismo. Aunque la evidencia directa ha sido difícil de probar y muchas acusaciones provienen de informes estadounidenses, la narrativa ha tenido un enorme impacto mediático y político (InSight Crime, 2018). En palabras del presidente Donald Trump, “le estamos comprando petróleo a un criminal”.

En 2020, el Departamento de Justicia acusó formalmente a Maduro y a varios funcionarios venezolanos de narcoterrorismo, ofreciendo recompensas millonarias por información que llevara a su captura (U.S. Department of Justice, 2020).

En términos políticos, el discurso fue útil por dos razones. Primero, sirvió para justificar el endurecimiento de sanciones económicas y la presión internacional sobre Caracas. Segundo, funcionó como arma electoral en Florida, donde la narrativa del “narcoestado” venezolano movilizaba al exilio cubano y venezolano contra los demócratas. Más allá de la veracidad empírica de las acusaciones, lo relevante es cómo el símbolo del narcotráfico se reutiliza para reforzar la vieja Doctrina Monroe en clave contemporánea: no se trata sólo de cocaína, sino de control político y geopolítico (Smilde, 2020).

De nuevo, la droga aparece como el lenguaje preferido del intervencionismo. Así como Escobar simbolizó el caos en los noventa y Noriega la traición en los ochenta, Maduro encarna el “narcoestado” del siglo XXI. La diferencia es que, en lugar de una invasión abierta, el intervencionismo se articula mediante sanciones, amenazas retóricas y operaciones encubiertas. El fantasma sigue presente, aunque su forma haya cambiado.

Conclusión

Del cártel de Medellín al cártel de los Soles, el guion se repite: un líder latinoamericano es señalado como amenaza narcotraficante, se construye un relato de caos y criminalidad, y Estados Unidos se reserva el derecho de intervenir. La Doctrina Monroe sigue operando como un fantasma: a veces visible en invasiones abiertas, a veces latente en sanciones y amenazas, siempre presente en el horizonte político regional.

Lo que estos episodios demuestran es que el intervencionismo estadounidense no es una anomalía histórica, sino una constante. La droga es su símbolo preferido, porque combina miedo social, atractivo mediático y legitimidad moral. Así, Noriega, Escobar y Maduro no son sólo personajes históricos; son figuras espectrales en la narrativa de un imperio que nunca dejó de mirar a América Latina como su patio trasero.

La región, atrapada en este guion, enfrenta el reto de romper con la repetición simbólica. Mientras la droga siga siendo usada como arma discursiva, el fantasma del intervencionismo seguirá rondando. La pregunta que queda abierta es si América Latina podrá, algún día, escribir un relato propio que desplace al espectro de la Doctrina Monroe.

Referencias

- Bonilla, F. (2011). La cocaína: historia de una guerra inútil. Bogotá: Editorial Planeta.

- Dinges, J. (1990). Our Man in Panama: How General Noriega Used the United States—and Made Millions in Drugs and Arms. New York: Random House.

- Grandin, G. (2007). Empire’s Workshop: Latin America, the United States, and the Rise of the New Imperialism. New York: Metropolitan Books.

- InSight Crime. (2018). Venezuela’s Cartel of the Suns. https://insightcrime.org/venezuela-organized-crime/cartel-of-the-suns

- Isacson, A. (2019). Plan Colombia: A Retrospective. Washington Office on Latin America (WOLA).

- Scott, P. D. (2010). American War Machine: Deep Politics, the CIA Global Drug Connection, and the Road to Afghanistan. Lanham: Rowman & Littlefield.

- Smilde, D. (2020). The U.S. “Maximum Pressure” campaign against Venezuela: A policy evaluation. Washington Office on Latin America. https://www.wola.org/analysis/us-maximum-pressure-campaign-venezuela

- U.S. Department of Justice. (2020, March 26). Nicolás Maduro and others charged with narco-terrorism, corruption, drug trafficking and other criminal charges [Press release]. https://www.justice.gov/opa/pr/nicolas-maduro-and-others-charged-narco-terrorism-corruption-drug-trafficking-and-other

- WOLA. (2021). The War on Drugs in the Americas: A Failed Strategy. Washington Office on Latin America.