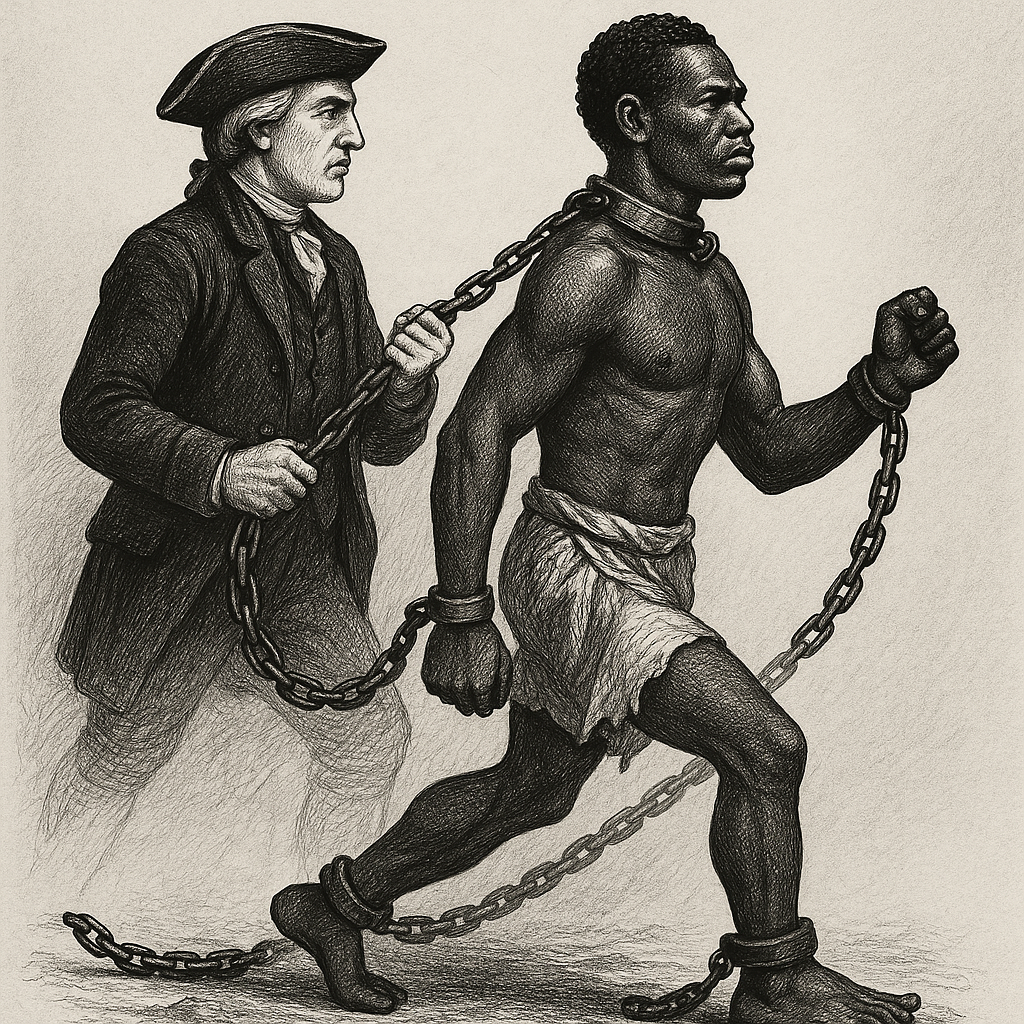

Discontinuidad y heterogeneidad de la historia: La imperecedera presencia de la esclavitud

Enrique Paipay Pugliesi

El último informe sobre trabajo y matrimonio forzoso de la OIT, expuesto en el 2022, continúa presentando la vigencia de tan antigua relación de dominación jamás superada. Nada menos que 50 millones de esclavos alrededor del planeta, entre infantes y mujeres, significando una de cada 150 personas viviendo en condiciones de esclavitud[i]. El Organismo Internacional continúa informando, desde la década de los noventa, el actual reflujo de la esclavitud y sus proyecciones de incremento lamentablemente confirmadas para los años venideros. La gran mayoría de Estados-Nación mantienen en conmemoración, como asunto resuelto, fechas alusivas a la derrota de la esclavitud ocultando, de alguna manera, su siempre presente articulación a la economía global.

La desapercibida alerta general al reflujo de la esclavitud es parte de la particularidad de entender la historia, en todos los niveles educativos y medios de información, como un curso unidireccional de acontecimientos acumulativos de experiencias superadas progresivamente en etapas. Este sentido lineal del tiempo, desde un ayer que va inexorablemente hacia delante, acompaña la noción que todo lo moderno o actual es bueno, vigente y mejor en comparación de lo pasado que es superado e inútil, reforzada por la comodidad alienante de la actual tecnología que oculta los procesos explotación, contaminación y muerte de la naturaleza durante la creación de sus mercancías y experiencias. El clásico ejemplo es la llamada historia universal periodizada en edad antigua, media, moderna y contemporánea, donde en cada etapa la especie humana mantuvo condiciones que fueron “superadas” en nuevas y mejores formas de existencia. Esa periodización histórica evolutiva fue desarrollada por el romanticismo alemán del siglo XVIII, de a acuerdo a Dussel[ii], describiendo el tránsito de las cavernas hacía la civilización occidental como cumbre civilizatoria.

En la realidad podemos encontrar aspectos o situaciones entendidas como parte de la “antigüedad” que coexisten en el mismo espacio-tiempo, en el presente. No solo es el reflujo de la esclavitud como relación de producción articulada al movimiento de mercancías global sino, también, por ejemplo, la presencia de sociedades nómadas semidesnudas, como los Maskopiru del Amazonas o los sentineleses del archipiélago Andaman y Nicobar, filmados y documentados, entre otras sociedades similares, como prueba innegable de la distorsionada aplicación “universal” periodizada en etapas. De manera similar en las ciudades tampoco han dejado del todo usos tradicionales “precapitalistas” pues en las prácticas de todos los desposeídos incluyen, aun, cocina a leña. Leña que fue cortada por máquinas de la tecnología moderna. Entrelazamientos con el supuesto pasado y presente notándose la palpable heterogeneidad y discontinuidad del presente, entre otros ejemplos más. Entonces ¿Por qué esta linealidad de la narrativa y modo de comprender la historia? Como se sabe las fuentes de la academia, la fuente del conocimiento formal actual, son rastreables desde la Ilustración europea y su modo de entender y producir conocimiento, caracterizada por ser provincialista, es decir, por consecuencia de una mirada, o ceguera, eurocentrista.

Colonialidad del poder y eurocentrismo

La hegemonía mundial del eurocentrismo responde a la dominación política-económica, iniciada con la invasión de América, desde el siglo XVI, y su ampliación imperialista global posterior gracias, en parte, a los ingentes beneficios de la extracción de mercancías, especias y minerales por mano de obra esclava. El colonialismo no solo estructuro las relaciones económicas globales a favor de una minoría europea, sino también, colateralmente, impuso su raciocinio. La promoción de la clasificación racial por parte del dominio colonial de los Ibéricos subordino las condiciones socioeconómicas y subjetivas de los dominados en el largo plazo. La coincidencia de los sabidos debates entre Juan Sepúlveda y Bartolomé de las Casas es la “natural” inferioridad del “indio”[iii]. Estas determinaciones, justificadas por las necesidades de explotación del trabajo sobre los nativos, no desaparecieron y se preservaron como historia “natural” desde los inicios de la producción capitalista global y su centro Europa.

Al respecto Quijano[iv], en diversos trabajos, explaya la frecuente represión sistémica, en todos los sentidos, desde el inicio de la colonización. Se sobrepuso el modo de producir conocimiento occidental, que si bien no derroto por completo el imaginario de las otras culturas, generó que ya no sea posible articular sin ella, impidiendo reproducir ese inmenso y rico mundo subjetivo, prístino, que representaba el Tahuantinsuyo en la región andina y el Azteca en México y Mesoamérica, empujados a manifestarse desde el idioma, cosmovisión y estética dominadora, originando las conocidas subversiones, artísticas, visuales, plásticas, de fe, y más, las implicadas distorsiones presentes en todas las sociedades coloniales. Del otro lado, se retroalimentaba el autoconvencimiento de superioridad de los conquistadores frente a sus conquistas y el mundo, incentivando a la inteligencia europea a componer el relato acorde.

Dussel y Quijano mencionan la construcción del “Ego cogito” por Descartes, que seculariza el pensamiento cristiano coaptado luego por la razón burguesa europea, heredera de los beneficios del colonialismo, y la exacerbación individualista del “sujeto” hacia el “objeto”, encubriendo la influencia del entorno social en la construcción de la intersubjetividad y desligando al individuo por completo de la naturaleza y del “otro” y su humanidad, afianzando una noción atomística de la realidad, la paradoja de exterioridad y abstracción completa frente al “objeto” de estudio y la nula relación con el sujeto observador, influyendo desestimar el intercambio de conocimientos y perspectivas con otras culturas. El rotulo “occidental” paso ser identidad civilizatoria donde “oriente” era el único reconocido como el “otro” distinto, dejando fuera de la historia, sin concepto, a América Latina y África. Se exteriorizaron pues la no- Europa era “salvaje”, “premoderna”, “preindustrial” y Europa era “civilizada”, “moderna”,” industrial”. Hegel[v] menciona a “Oriente” como la infancia de la humanidad y la falta de “espíritu” moderno, del progreso, en las civilizaciones precolombinas de México y Perú.

Quijano también refiere la sujeción hacia enfoques orgánicos y polarizados, que categoriza la realidad en conceptos aislados, atomísticos, como parte de procesos o cúmulos que contienen “materias”, “reinos”, “clases” relacionados en cierta “jerarquía”. En el siglo XVIII el sueco Carlos Lineo encierra el “reino” vegetal dando pie a la categorización de la naturaleza, o taxonomía, hegemónicamente usada por la ciencia, Saint Simon y los socialistas utópicos categorizando la sociedad por “clases” económicas, luego utilizado por Karl Marx. Asimismo la impronta organicista en la estructura de los estados-nación modernos diseñados bajo premisas biológicas, donde una jerarquía direcciona, como “cabeza” de estructura, y las demás instituciones en subordinación relacionándolas como “extremidades” análogamente a órganos, brazos y piernas, notándose también en afirmaciones como el estado dirige al pueblo o los intelectuales a los obreros. Podemos referir también a Charles Darwin, en el siglo XIX, y la atadura cognitiva de cierto progreso unilineal desde el pasado, de una siempre presente perspectiva evolutiva.

El enfoque y persistencia en ciertos reduccionismos de la tradición occidental se reproduce a toda una larga herencia del conocimiento y entendimiento de la realidad como la historia. La herencia de ese modo de conocer permite una historización lineal y evolutiva, desde lo que se concebía como pasado, ligado a las culturas nominadas cercanas a la naturaleza, hasta el presente de la Europa conquistadora, apoyada en su progreso económico y tecnológico por la dominación. La colonialidad del poder sitúa al eurocentrismo como patrón cognoscitivo que penetra y modifica cualquier otra epistemología de cualquier cultura. Es la asimilación de esa manera de ser/conocer/saber cómo sentido común universal desde Europa generando distorsiones en el análisis de la realidad en la No-Europa.

Heterogeneidad y discontinuidad del sistema-mundo moderno

El colonialismo permitió a Europa occidental convertirse en centro mundial partiendo de una sociedad caracterizada por relaciones señoriales o feudales que, de acuerdo con la narrativa hegemónica universalista, en su recorrido hacia el presente o la modernidad, puede apreciarse cierta linealidad desde una economía mercantil hacia una economía industrial-financiera, de estados monárquicos a estados-nación, de vasallos o ciervos a obreros y profesionales, de oficios y actividades precapitalistas a capitalistas. En concordancia con esa visión podríamos decir, además, que esa historización ocurrió aglomerando todas las formas de trabajo en torno a las relaciones capital/salario donde los límites de la explotación y dominación fueron negociados por el fomento de la ciudadanía y la democratización de las relaciones, redistribuyendo, no por completo, la autoridad y el control público, constituyendo cierto “Estado de Bienestar” en los futuros territorios conocidos como “desarrollados”, arrinconando la servidumbre y la esclavitud hacia relaciones asalariadas. Del feudalismo al capitalismo. Sin embargo esa historia no puede ser explicada como logro aislado o autónomo pues en la “periferia” de ese centro, la colonialidad del poder dibuja otro panorama. Desde el siglo XVI en América Latina todas las formas conocidas de explotación o trabajo (salariado, pequeña producción mercantil, servidumbre, esclavitud y reciprocidad) nunca dejaron estar presentes y articuladas al capitalismo mundial, donde en simultáneo, y desde el principio de la conformación de las Repúblicas, se yuxtaponía relaciones bajo categorías raciales, negando ciudanía y derechos políticos a indígenas y afrodescendientes, relegados al campesinado en relaciones de servidumbre, esclavitud y reciprocidad más los consecuentes efectos subjetivos en la población mundial.

Inmanuel Wallerstein[vi], en su propuesta teórica sistema-mundo, menciona la conformación del capitalismo mundial constituyéndose desde América Latina[vii]:

…El mundo en el que vivimos, el sistema-mundo moderno, tuvo sus orígenes en el siglo XVI. Este sistema-mundo estaba entonces localizado en sólo una parte del globo, principalmente en partes de Europa y de América. Con el tiempo, se expandió hasta abarcar todo el mundo. Es y ha sido siempre una economía-mundo. Es y ha sido siempre una economía-mundo capitalista…

La gran diferencia con otras imposiciones coloniales de la historia es que desde 1492, las relaciones de poder, en todos los sentidos, abarcaron todo el planeta. Europa se convirtió en “centro” donde las transferencias de valor proveniente de las “periferias”, generado por todas las formas de trabajo y explotación conocidas, fueron recibidas, distribuidas y acumuladas. En el siglo XVIII las fábricas de azúcar coloniales cubanas operaban con mano de obra esclava[viii] y al mismo tiempo, en Inglaterra, la emergente clase obrera asalariada era explotada en las fábricas textiles iniciando la Revolución Industrial. Wallerstein, comenta[ix]:

…El capitalismo no es la mera existencia de personas o compañías produciendo para la venta en el mercado con la intención de obtener una ganancia. Tales personas o compañías han existido por miles de años a lo ancho y largo del planeta. Tampoco es definición suficiente la existencia de personas asalariadas. El trabajo remunerado ha sido conocido por miles de años. Nos encontramos en un sistema capitalista sólo cuando el sistema da prioridad a la incesante acumulación de capital. Frente al uso de la definición, sólo el sistema-mundo moderno ha sido un sistema capitalista…

Después de la Segunda Guerra Mundial la participación del circuito internacional de reproducción de mercancías se amplió a ciertos Estados[x], llamados también “Economías emergentes”, países recientemente industrializados; o en términos de Wallerstein: “semi-perifericos”; volviéndose subsedes de acumulación capitalista considerable sin lograr cambiar la división internacional de la producción ni las contradicciones internas como las altas tasa de violencia o trabajo precario. La centralidad de los procesos, como Sillicon Valley, dirige su demanda a las periferias donde Corea del Sur, por ejemplo, obedece a su especialización en Chips tecnológicos[xi] e industria cultural[xii]. China lidera el movimiento económico mundial pero el mercado insiste en los dólares americanos y la principal bolsa de valores, donde se impone los precios globales, sigue siendo la de New York[xiii].

En ese sentido el “subdesarrollo” de los países colonizados y periféricos es consecuencia de la constitución del capitalismo, desde 1492, y los esfuerzos en la conservación del poder, de la colonialidad del poder, de los agentes del capital y Estados de las zonas centrales. El desarrollo del subdesarrollo, según Gunder Frank[xiv], donde la visión eurocéntrica dificulta ver la totalidad de la trama económica mundial por la rigidez en los campos del conocimiento y sus consecuentes efectos subjetivos en la población, ocultando situaciones entrelazadas, todos los días delante nuestros ojos, como los millones de personas marginalizadas acudiendo al trabajo callejero, a la pequeña producción mercantil y a las relaciones de apoyo en torno a la reciprocidad, las alarmantes cifras de explotación infantil en el sur global[xv] o los esclavos de las minas de cobalto en el Congo[xvi] para la producción de baterías. Todos ellos atados al capitalismo mundial y la colonialidad del poder.

El reflujo de la esclavitud y el fin del trabajo

El informe de la OIT conceptualiza “esclavitud moderna” como todo trabajo y matrimonio forzoso, involuntario y de imposible escapatoria por encontrarse bajo amenaza de todo tipo de violencia, abuso de poder y otras formas de coerción. Ninguna región del mundo está libre del trabajo forzoso siendo las regiones del Asia y pacífico de mayor ocurrencia, seguida por Europa y Asia central, África, América, y los Estados Árabes correspondientemente. La explotación sexual comercial representa el 23%, la explotación distinta a la sexual 63% y el 14% restante impuesto por el sector público, siendo el sector privado el principal promotor. Abarca todos los sectores económicos entre servicios, minería, industria manufacturera, construcción, agricultura, pesca y trabajo doméstico. La más grande tragedia son los 3,31 millones de infancias perturbadas de toda inocencia representando el 12% de esclavos en el mundo. El Organismo Internacional emite recomendaciones para apaciguar la problemática siendo hasta el momento ineficaces, incluso, recalcando, que los datos recabados son la “punta del iceberg” de la situación real.

Si bien nunca dejo estar asociada la mano de obra esclava, ni el trabajo precario o marginal al mecanismo global del capital, la situación presente de la explotación cambia radicalmente por la probable relación proporcional entre los efectos de la revolución científica-tecnológica[xvii], iniciada a mediados del siglo XX para la industria, que prescinde cada vez más de fuerza viva de trabajo trayendo como consecuencia el reflujo de la esclavitud por el aumento del desempleo. El incremento de ganancias y acumulación capitalista empuja la reducción de costos en los procesos de transformación de mercaderías y servicios direccionando la preferencia por la automatización ocasionando, colateralmente, la reducción de empresas, puestos de trabajo y mano de obra asalariada. Los avances tecnológicos logran reemplazar fuerza viva de trabajo empujándola a procesos terciarios, de servicios, donde el trabajo es cada vez más difícil de obtener y preservar, siendo los beneficios menores y precarios. La actual aparición de la Inteligencia Artificial y los reclamos de la industria Audiovisual[xviii] evidencia las actuales tendencias consumadas advertidas desde hace sesenta años.

Es conocimiento general que los costos de producción a gran escala de muchos aparatos electrónicos pueden a ser mínimos, casi cero, pero mantienen altos precios de venta por la expectativa y especulación mediática generada, lo que significa que ya no es más el costo de producción el eje de mercado que regula los precios sino la narrativa empleada, la especulación financiera. El auge del capital financiero, característica del neoliberalismo, es causante de las ultimas crisis financieras como los bonos hipotecarios del 2007[xix], hábilmente paliada con dinero de las arcas públicas, dinero de todos los ciudadanos estadounidenses. Es en ese escenario que viene siendo advertido el fin del trabajo[xx] arrastrando toda la humanidad a la incertidumbre.

La colonialidad del poder impidió la generalización del trabajo salariado, pleno, promoviendo, en consecuencia, la expansión de la esclavitud y servidumbre en la periferia del centro del sistema-mundo. Sin embargo las víctimas de la dominación desarrollan en simultaneo, como practica de resistencia frente a la explotación, la reciprocidad. Frente a las violentas y conflictivas tendencias del actual patrón de poder y sus tecnocráticas orientaciones nace, en América Latina, el fomento de las relaciones económicas en torno a la solidaridad y reciprocidad como respuesta de supervivencia. En los suburbios de todas las ciudades surgen las organizaciones populares de apoyo administradas de forma directa como las ollas populares, vasos de leche, juntas de ahorro para financiamiento, jornadas de trabajo comunitario, huertos colectivos, y más, como solución a la atención de necesidades. Esto se encuentra ligado, en Latinoamérica, a la memoria de ese pasado aun presente en torno a la práctica de las relaciones de reciprocidad, solidaridad y alegría del trabajo colectivo manifestándose, en los últimos años, como alternativa política, la propuesta hacia el “bien vivir”[xxi]. La crisis contemporánea emerge un nuevo horizonte de sentido cargado de la heterogeneidad histórico/estructural contra la homogenización globalista, el despotismo burocrático y el descaro capitalista. Desde la década de los setenta los movimientos indigenistas del mundo aparecen no exclusivamente como fenómeno cultural clamando nacionalidad, es también el reclamo por una radical alternativa que permita vivir, sentir, pensar, en verdadera libertad contra todo tipo de explotación y dominación, y donde la realización individual no se oponga a la solidaridad colectiva.

Referencias y bibliografía

[i] Véase: International Labour Organization, Walk Free, & International Organization for Migration. (2022). Global Estimates of Modern Slavery Forced Labour and Forced Marriage. International Labour Office, New York.

[ii] Véase: Dussel, E. Europa, modernidad y eurocentrismo (CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Ed.) Https://Biblioteca.clacso.edu.ar/; clacso. https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/sur-sur/20100708040738/4_dussel.pdf y del mismo autor, El encubrimiento del Otro. Hacia el origen del mito de la Modernidad, Nueva Utopía, Madrid, 1992

[iii] Maestre Sánchez, A. (20024). Todas las gentes del mundo son hombres. El gran debate entre Fray Bartolomé de las Casas (1474-1566) y Juan Ginés de Sepúlveda (1490-1573). Anales del seminario de historia de la filosofía, págs. 91-134. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=989373.

[iv] Véase la célebre compilación: Quijano, A., & Assis Clímaco, D. (2020). Cuestiones y horizontes: De La Dependencia Histórico-estructural a la colonialidad. CLACSO Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además de: Quijano, Aníbal 1991 “América, el capitalismo y la modernidad nacieron el mismo día” en ILLA (Lima), N° 10, ene. Y Quijano, Aníbal 1991a “Colonialidad y modernidad / racionalidad” en Perú Indígena (Lima), Vol. 13, N° 29.

[v] De acuerdo con la traducción, Hegel: “… se trataba de una cultura natural, que había de perecer tan pronto como el espíritu se acercara a ella. América se ha revelado siempre y sigue revelándose impotente en lo físico como en lo espiritual. Los indígenas, desde el desembarco de los europeos, han ido pereciendo al soplo de la actividad europea. En los animales mismos se advierte igual inferioridad que en los hombres. La fauna tiene leones, tigres, cocodrilos, etc.; pero estas fieras, aunque poseen parecido notable con las formas del viejo mundo, son, sin embargo, en todos los sentidos más pequeñas, más débiles, más impotentes”. En Lección sobre la filosofía de la historia universal, pp. 243, Edición digital: epublibre (EPL), 2016.

[vi] Véase: Wallerstein, Immanuel. (1974/1989). El moderno sistema-mundial, 4 Vols. Nueva York: Academic Press. Y también: Quijano, Aníbal y Wallerstein, Immanuel 1992 “La americanidad como concepto o las Américas en el moderno sistema-mundo” en International Social Science Journal (París: UNESCO) pp. 549-559.

[vii] Citado de: Wallerstein. Immanuel (2005). Análisis del Sistema-Mundo: Una introducción. Siglo XXi. Mexico, pp 40.

[viii] Véase en: Santamaría García, Antonio. (2014). Revisión crítica de los estudios recientes sobre el origen y la transformación de la Cuba colonial azucarera y esclavista. América Latina en la historia económica, 21(2), 168-198. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-22532014000200006&lng=es&tlng=es.

[ix] Citado de: Wallerstein. Immanuel (2005). Análisis del Sistema-Mundo: Una introducción. Siglo XXi. Mexico, pp 40.

[x] Véase: Hobsbawm, E. (2019). Historia del siglo XX : 1914-1991. Crítica. Barcelona.

[xi] Kang, J. (2025, April 20). Cómo el líder surcoreano en chips de inteligencia artificial está a punto de hacerse un hueco en el mercado global – Forbes España. Forbes España. https://forbes.es/empresas/683782/como-el-lider-surcoreano-en-chips-de-inteligencia-artificial-esta-a-punto-de-hacerse-un-hueco-en-el-mercado-global/

[xii] K-content goes global. (2024, marzo 21). UN Trade and Development (UNCTAD). https://unctad.org/publication/k-content-goes-global

[xiii] Informe sobre Comercio y Desarrollo 2024. (2024, octubre 29). ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD). https://unctad.org/es/publication/informe-sobre-comercio-y-desarrollo-2024

[xiv] Frank, A. (1971). Sociología del desarrollo y subdesarrollo de la sociología / El desarrollo del subdesarrollo. Anagrama. Barcelona

[xv] Oficina Internacional del Trabajo y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Trabajo infantil: Estimaciones mundiales 2024, tendencias y el camino a seguir – Resumen, OIT y UNICEF, Ginebra y Nueva York, 2025. Licencia: CC BY 4.0.

[xvi] Gerding, J. (2024, March 19). Lo que esconde la minería del cobalto en el Congo. Dw.com; Deutsche Welle. https://www.dw.com/es/lo-que-esconde-la-miner%C3%ADa-del-cobalto-en-el-congo/a-68618192

[xvii] Véase: Richta, R. (1974). La Civilización en la encrucijada. Artiach Editorial. Madrid

[xviii] Huelga en Hollywood: Especialistas abordan controversia sobre uso de la inteligencia artificial en el cine y la TV. (2023, julio 19). Uchile.cl. https://uchile.cl/noticias/207228/huelga-en-hollywood-el-debate-por-el-uso-de-inteligencia-artificial

[xix] Dodd, Randall (2007), “Los tentáculos de la crisis hipotecaria” en Finanzas y Desarrollo, Fondo Monetario Internacional, diciembre, pp. 15-19.

[xx] Véase: Rifkin, J. (1996). El fin del Trabajo. Ediciones Paidos Iberica.

[xxi] Quijano, A. (2023). “Bien Vivir” Entre el “desarrollo” y la Des/Colonialidad del Poder. Espiral, Revista de Geografías Y Ciencias Sociales, 5(9), 113–121. https://doi.org/10.15381/espiral.v5i9.27451