Cuando cantan los pensamientos

(La pregunta como canto)

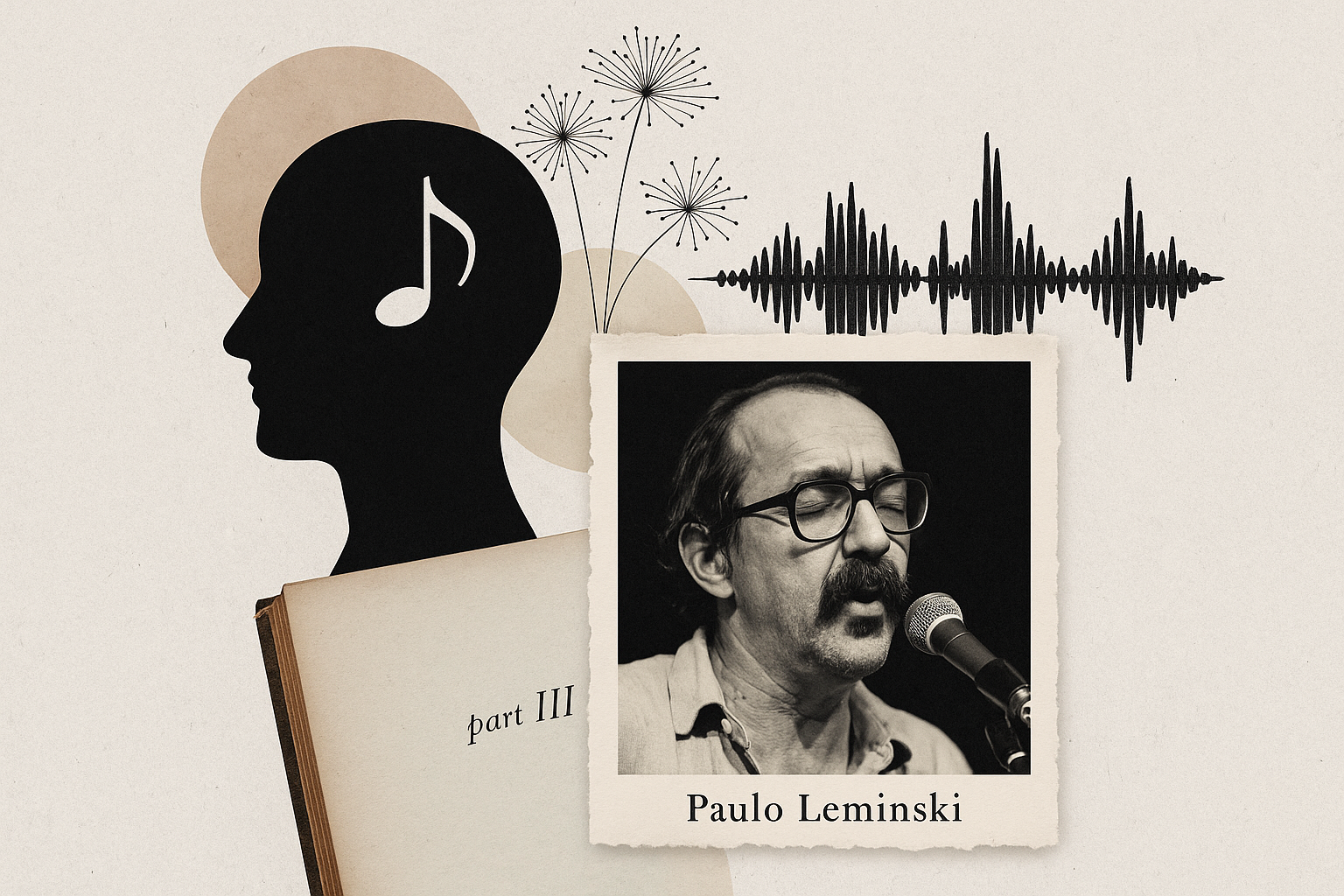

Paulo Leminski, además de escritor de múltiples géneros fue un compositor musical destacado, cuyas canciones fueron cantadas por músicos de la talla de Caetano Veloso o Itamar Assumpção. En este ensayo propone que el mismo acto de preguntar requiere una modificación musical en el lenguaje, o acaso, ¿no modificamos el tono cuando preguntamos? Un bello acercamiento a la poesía y a la filosofía publicado en 1986.

Juan Xulz

Paulo Leminski

Si filosofar es preguntar (¿qué otra cosa sería?) el hombre sólo es filósofo porque es músico. Porque canta.

Fonéticamente la pregunta es una modulación musical ascendente en la emisión de la frase.

La diferencia entre una frase afirmativa y una interrogativa no es apenas ontológica, se refiere al orden del ser y de las cosas. Es una disparidad de tono. Esa es la capacidad de las lenguas de formular preguntas que fundan un mundo humano. El mundo de las plantas y de los animales (presumo) está hecho apenas de frases afirmativas. En el preguntar está lo específico humano. Y esa especificidad está codificada materialmente, musicalmente, en el aparato de la lengua. Hay un abismo, por ejemplo, entre dos frases como:

El sol brilla.

¿Quién brilla?

En la primera, la realidad impera y como que prescinde de la presencia de la consciencia humana.

En la segunda, estamos delante de un drama, como una duda vibrando en la entonación musical de la frase.

Una piedra podría decir: “el sol brilla”.

Sólo una consciencia humana sería capaz de la música angustiante de la segunda frase.

Poca gente se da cuenta de que hablar es hacer música. El habla está toda llena de valores musicales, melodías, tonos, timbres, todos ellos cargados de sentido. Un texto escrito, por eso, jamás podrá dar cuenta de la riqueza polimórfica del habla, de la cual el texto siempre será “esplendor y sepultura”, diría Bilac.

Esa música del habla alcanza el máximo tono dramático en la pregunta.

Entre las miles de lenguas del mundo, las que hubo y las que hay, hay diferencias abismales. Sin embargo, un trazo común en todas, es que en todas las lenguas hay frases afirmativas y frases interrogativas, y nítidas distinciones entre ellas, distinciones posicionales, morfológicas, léxicas y –sobre todo– musicales.

En japonés, por ejemplo, la frase interrogativa termina siempre por la partícula “ka”. Mas no basta la partícula: la modulación musical de la frase es otra. No se dice en japonés de la misma manera:

Anata-wa Nihon-jin desu.

Anata-wa Nihon-jun desu ka?

La segunda frase, interrogativa, es sometida, en la emisión, a una inflexión musical inequívoca, a pesar de la partícula. En nuestro sistema de grafía, las frases interrogativas usan convencionalmente señales de interrogación, los “¿?” que son post-gutenbergianos, una convención reciente que no conocían los griegos, romanos, ni la Edad Media. Antes de Gutenberg y de la imprenta, en realidad, los textos no tenían coma, dos puntos, ni punto y coma, ni reticencias… En la antigüedad, las frases no tenían ni punto ni final. Todo el aparato orquestal del texto, tal como lo conocemos, es post gutenbergiano. Un manuscrito medieval es una masa compacta y continua de palabras, sin espacio entre ellas, ni señales marcando pausas o modulaciones.

Junto con los signos de interrogación aprendemos a usar los signos de exclamación, aquellos “¡!”, que, apenas, indican un agregado emocional en una frase.

No hay comparación. Una frase exclamativa no altera sustancialmente la naturaleza declarativa de la frase. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre

El sol brilla.

¡El sol brilla!

digamos?

Ninguna diferencia sustantiva.

La interrogación, además, es el propio fundamento del diálogo, el reconocimiento de la diferencia entre el yo, que yo soy, y el yo que el otro es, separados y cercanos por la práctica del lenguaje, hiato y puente.

El preguntar es el fundamento del diálogo, la precariedad introducida en el nivel de habla. El viajero que, en el camino, le pregunta a un caminante, “¿dónde queda el camino para la montaña?”, reconoce su ignorancia, su pobreza, su precariedad, vale decir, su condición humana, hecha de carencia, lagunas e incompletudes.

Es la pregunta, el preguntar, que socializa, humaniza al humano.

Y es misterioso que ese gesto fundante se produzca sobre el signo de la música.