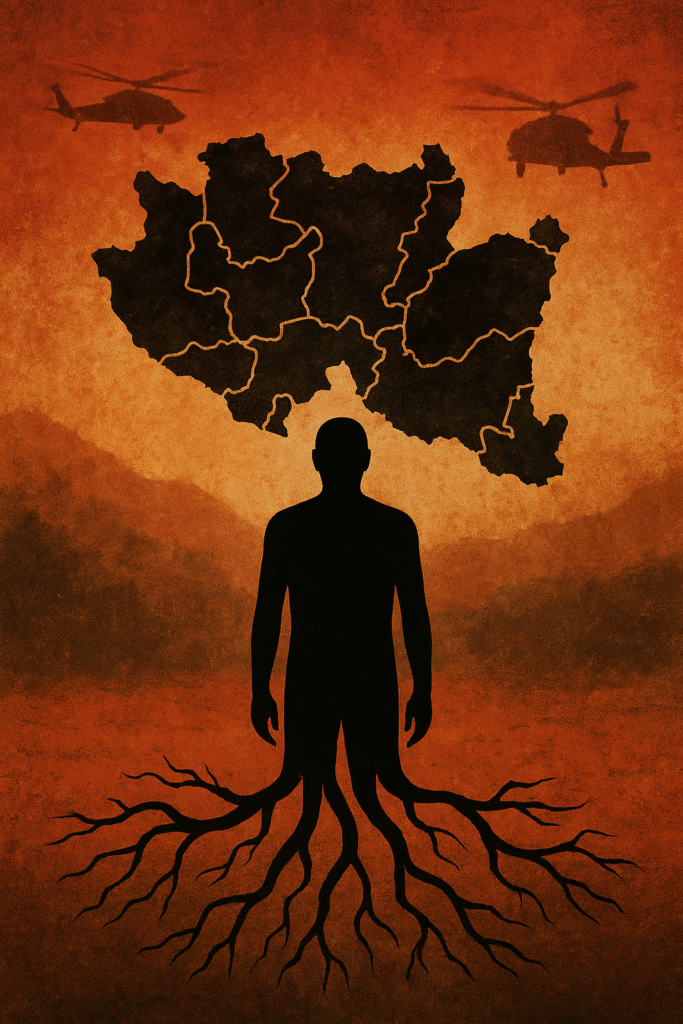

Gobernanza criminal en Michoacán: la herencia persistente de una guerra que reconfiguró la violencia

Alejandra Trejo Nieto

Profesora en El Colegio de México

El domingo 9 de noviembre el gobierno federal presentó el “Plan Michoacán por la paz y la justicia”. Este plan es una estrategia que busca abordar la problemática de seguridad y violencia en el estado de Michoacán mediante un enfoque de fortalecimiento de la seguridad con el desarrollo social y económico. El principal propósito es recuperar la paz y la seguridad en el estado, atendiendo no solo los efectos de la violencia, sino también sus causas estructurales a través de la justicia y las oportunidades. Aunque la crisis en Michoacán es de larga data, el plan surgió como una respuesta urgente ante el asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, ocurrido el 1 de noviembre. Este suceso generó una fuerte reacción mediática, y sirvió como catalizador para el Plan Michoacán.

Penosamente, por años, Michoacán ha sido el espejo incómodo de lo que ocurre cuando el Estado despliega fuerza sin construir instituciones. Mucho antes de que el ex presidente Felipe Calderón declarara la guerra contra el narcotráfico, la entidad ya registraba una intensa presencia de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Sin embargo, el escenario previo a 2006 mantenía ciertos rasgos de estabilidad: los grupos criminales estaban relativamente acotados territorialmente, operaban bajo arreglos informales con autoridades locales y la violencia letal se mantenía contenida. Todo ello cambió de forma drástica con el despliegue del “Operativo Conjunto Michoacán” en diciembre de 2006, que inauguró una política de militarización nacional conocida como «guerra contra el narco».

Cabe recordar que en julio de ese año Felipe Calderón ganó por margen mínimo frente a Andrés Manuel López Obrador (0.56%), lo que generó una crisis de legitimidad electoral. Calderón inició su gobierno con la “guerra contra el narcotráfico”, desplegando al Ejército en Michoacán bajo el citado operativo. De manera que la militarización se convirtió en una estrategia política de legitimación, más que de seguridad.

La trayectoria de violencia y la gobernanza criminal actual en Michoacán no puede entenderse sin la reconfiguración radical que introdujo la estrategia de seguridad del gobierno de Felipe Calderón. La intervención federal cambió por completo las reglas del juego y tuvo un efecto disruptivo inmediato. En nombre de “recuperar el territorio” –aunque el móvil principal era “construir legitimidad”– la estrategia abrió grietas que, hasta hoy, siguen siendo imposibles de cerrar. Al romper los pactos, cohabitación y equilibrios locales entre autoridades municipales, cuerpos policiales y organizaciones regionales, se generó un escenario de competencia abierta entre grupos que antes convivían bajo un sistema informal de tolerancia y negociación.

La lógica de la estrategia de Calderón, basada en la «decapitación» de líderes criminales, produjo un fenómeno altamente documentado[i]: la fragmentación organizacional. La caída de mandos de La Familia Michoacana, primero, y después la emergencia de los Caballeros Templarios como escisión, abrió un ciclo de divisiones internas, luchas intestinas y reacomodos violentos. En lugar de eliminar a los grupos, los multiplicó y los volvió más impredecibles. La fragmentación tuvo consecuencias profundas en la configuración de la violencia. Nuevas células surgieron sin estructuras jerárquicas claras, sin códigos internos de moderación y sin canales de negociación.

En Michoacán, este proceso se expresó con claridad en la transformación de organizaciones criminales que pasaron de estar centradas en el tráfico de drogas hacia modelos más diversificados y centrados en el control territorial. La captura de rentas locales se volvió tan o más importante que las actividades tradicionales del narcotráfico. Los Caballeros Templarios refinaron esta lógica: su despliegue combinó coerción, despojo y mecanismos de legitimación simbólica para dominar comunidades, recursos y autoridades. En paralelo, prácticas como la extorsión sistemática, la tala ilegal, el control de la producción de aguacate y limón, y la participación creciente en la minería ilegal se convirtieron en pilares de sus economías criminales. Esta economía criminal “diversificada” es más violenta porque implica controlar población y territorio.

De tal forma, la militarización sin fortalecimiento institucional profundizó el problema. La presencia del Ejército y la Policía Federal no estuvo acompañada de una depuración sostenible de policías locales ni de una reconstrucción de capacidades municipales. En muchos casos, el Estado desplazó funciones sin garantizar continuidad institucional. Los municipios quedaron con cuerpos policiales débiles, infiltrados o completamente cooptados, y con autoridades vulnerables ante grupos en expansión. Ello alimentó un régimen de gobernanza híbrida, donde decisiones cotidianas de seguridad, justicia e incluso administración pública quedaron sujetas a la influencia directa de actores criminales.

La captura criminal de instituciones municipales se consolidó en regiones clave de Michoacán principalmente durante el periodo 2008-2012. Presidentes municipales, jefes de policía y operadores locales fueron presionados, sustituidos o asesinados para facilitar el control criminal del territorio. La gobernanza se volvió un proceso encabezado por organizaciones armadas, que definían quién podía circular, comerciar o invertir, y que regulaban incluso conflictos comunitarios y actividades productivas. En este contexto, la violencia no era un subproducto, sino un mecanismo de regulación política.

El surgimiento de las autodefensas en 2013 respondió precisamente a este entorno de gobernanza criminal consolidada. En muchos municipios, la población vivía bajo un estado de extorsión permanente y control total de los Templarios. Las autodefensas representaron al inicio una ruptura desde abajo, una reacción al abandono estatal y a la captura criminal, pero rápidamente se convirtieron en otro actor más dentro del entramado de poder. Su posterior cooptación parcial por facciones criminales (incluyendo la entrada del Cártel Jalisco Nueva Generación) añadió más complejidad al panorama, multiplicó actores armados y alimentó una nueva ola de fragmentaciones.

La situación actual de Michoacán es el resultado directo de este proceso acumulativo. Si bien la guerra contra el narco no creó la criminalidad en Michoacán, la transformó radicalmente. Michoacán se convirtió en un caso emblemático de narco-captura institucional. El CJNG, fortalecido nacionalmente después de 2015, encontró un Michoacán complejo, pero vulnerable, con grupos locales debilitados por años de enfrentamientos. En regiones como Tierra Caliente, Apatzingán, Uruapan y la Sierra-Costa, el CJNG disputa territorios a organizaciones remanentes de los Caballeros Templarios (como Los Viagras). La persistencia de economías criminales diversificadas exige, para estos grupos, mantener control social y disciplinamiento comunitario mediante miedo, coerción y violencia selectiva. La disputa por Lázaro Cárdenas y su corredor logístico global se ha vuelto estratégica para estos actores, reforzando la intensidad del conflicto.

Lo que observamos en Michoacán no es solo criminalidad, sino un régimen de gobernanza criminal asentado en vacíos estatales, economías ilícitas que se volvieron estructurales y una competencia entre grupos armados que ya no buscan únicamente rutas internacionales, sino la captura de cadenas productivas legales. En esa mezcla de abandono institucional, militarización permanente y reacomodos criminales, la población ha quedado atrapada en un sistema donde la autoridad que manda es el crimen. La guerra iniciada en 2006 prometió recuperar la paz. Lo que dejó fue un ecosistema criminal más complejo, violento y profundamente arraigado. No solo reconfiguró el panorama criminal; instauró las condiciones para que la gobernanza criminal se volviera una característica estructural de la vida política y social michoacana.

Michoacán es hoy la evidencia de que la fuerza sin Estado no ordena, solo transforma la violencia. Este estado ha sido un «laboratorio» de estrategias de seguridad fallidas. El Plan actual insiste en que la seguridad se sostiene con justicia, desarrollo y respeto a la vida. Esto se traduce en acciones concretas que no estaban presentes o eran insuficientes en las estrategias anteriores: protección laboral y económica, combate a la extorsión y prevención integral. Mientras estrategias pasadas se inclinaron fuertemente hacia la reacción militar, el Plan Michoacán 2025 busca una transformación estructural que ataque las causas profundas de la violencia al mismo tiempo que refuerza la seguridad. Sin embargo, la solución al problema de Michoacán es compleja. El éxito del nuevo plan dependerá de si el gobierno puede ejecutar la estrategia de manera sostenida y coordinada de manera duradera. Ojalá no sea insuficiente o termine siendo neutralizada por la persistente violencia y corrupción, heredada de décadas atrás.

[i] Correa-Cabrera, G. (2017). Los Zetas Inc. Temas de Hoy.

Hernández Gutiérrez, J. C. & López Rodríguez, G. (2024). ‘Impacto del crimen organizado en las elecciones de Michoacán’. Revista Mexicana De Sociología, 86(4), 811–839.

Maldonado Aranda, S. (2019). ‘Los retos de la seguridad en Michoacán’. Revista Mexicana de Sociología, 81(4), 737-763.

Trejo, G. & Ley, Sandra (2020). Votes, Drugs, and Violence. Cambridge University Press.