El cine de la desaparición

Juan Manuel Díaz

El presente artículo tiene como objetivo defender la idea del nacimiento de un nuevo género cinematográfico en México: el cine de la desaparición, el cual sería el cine que retrata la crisis de las personas desaparecidas desde el 2006. No solo son dramas que tienen un posicionamiento tanto político como estético al respecto del tema tratado. Hay una forma específica de tratar la tragedia que representa una persona desaparecida. Dicho tratamiento se articula en dos dimensiones, primero, la narración de la tragedia, y segundo, la presentación de ésta por medio de la construcción deimágenes que viene del cine de arte, este último, entendido como un género cinematográfico con su propia gramática. Dicho de otra manera, las imágenes de la tragedia son tratadas bajo los esquemas tanto narrativos como visuales del cine de arte.

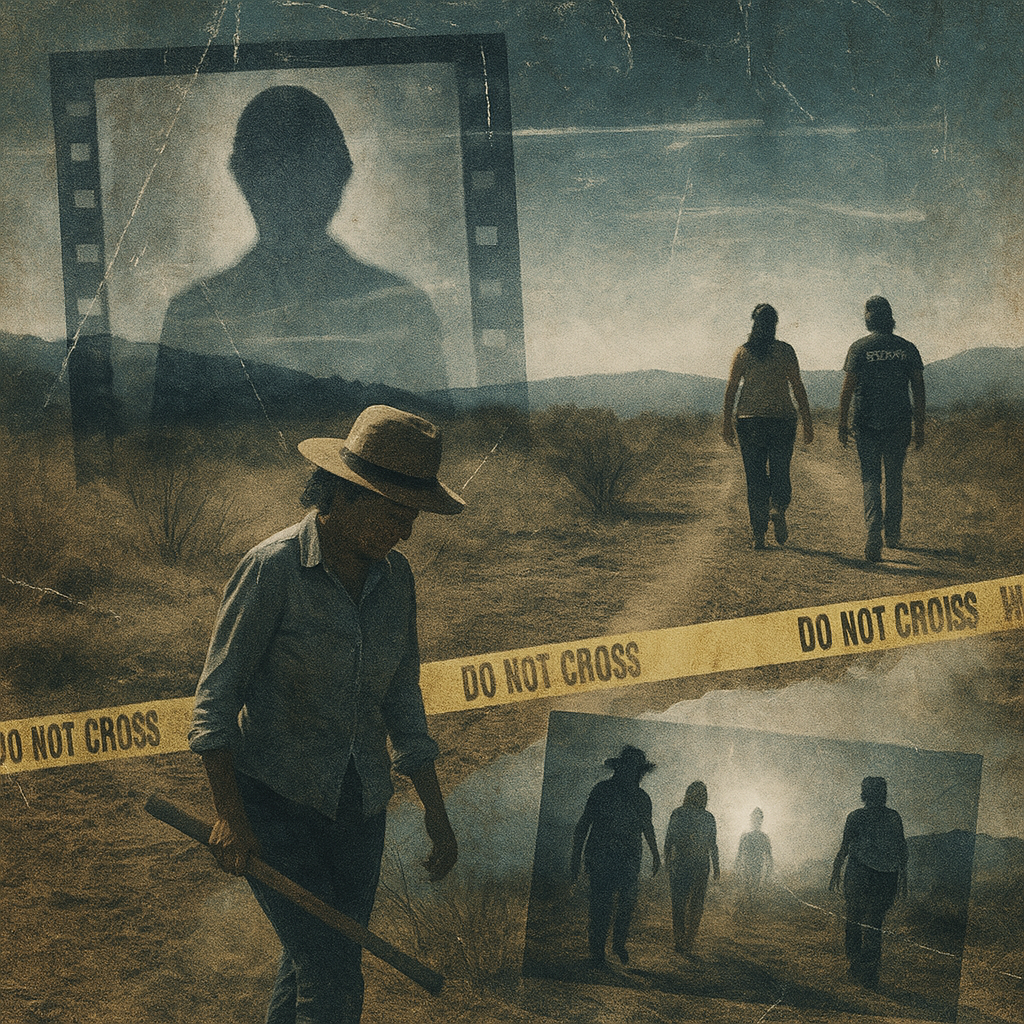

Mis ejemplos paradigmáticos serán Ruido (2022) de Natalia Beristain, Noche de Fuego (2021) de Tatiana Huezo y Sin señas particulares (2020) de Fernanda Valadez. Propongo que el cine de la desaparición es resultado de un cruce entre tres géneros previamente existentes: el (melo)drama, el narcocine y el cine de arte. Cada género con su propia genealogía y que alimentan a las cintas mencionadas, para articular la manera de narrar la ausencia, estrategia de la cual, las tres cintas echan mano. No vemos, en ningún caso, qué les pasó a las víctimas, vemos el efecto que la ausencia deja en la comunidad y en los familiares. La estrategia, en sí misma, es una forma de dibujar una silueta, un contorno, por medio de la narrativa y la imagen. Sabemos de las víctimas por lo que dicen de ellas, por lo que se recuerda pero no las vemos a ellas en pantallas. Solo, algo semejante a un recuerdo.

Antes de entrar en materia revisando los casos de estudio, me parece pertinente reflexionar sobre el cine de arte como género. ¿Qué es el cine de arte? De acuerdo con David Bordwell (2002), uno de los referentes en la teoría cinematográfica, propone que el cine de arte es un ungénero, entendiendo este último como una forma específica de producir significados, la cual, además, está marcada por una tradición. El género es definido por su público como por elementos regulares en las cintas, lo cual va generando códigos, símbolos, lenguajes y significados específicos reconocibles, los cuales, a su vez, establecen expectativas en sus públicos.

Por otra parte, el cine de género también sería definido por Bordwell (2002) como un modo de hacer cine. Esto es que hay elementos formales y estilísticos que permean la tradición del cine de arte, además de establecer modos específicos tanto de consumo, producción y distribución. Al respecto Bordwell (2002) menciona que:

Identifying a mode of production/consumption does not exhaustively characterize the art cinema, since the cinema also consists of formal traits and viewing conventions. To say this, however, is to invite the criticism that the creators of such films are too inherently different to be lumped together. Yet I shall try to show that whereas stylistic devices and thematic motifs may differ from director to director, the overall Junctions of style and theme remain remarkably constant in the art cinema as a whole. The narrative and stylistic principles of the films constitute a logically coherent mode of cinematic discourse

Para Bordwell (2002), en ese seminal ensayo de 1979 Art cinema as a mode of film practice, indica tres elementos específicos: cualidad contemplativa, realismo y abandono dela narrativa. Estos elementos son herencias de tres corrientes en el cine de posguerra europeo: la Nueva Ola Francesa, el neorrealismo italiano y el expresionismo alemán. El cine de arte es hijo directo de estas tres corrientes, sin ellas, no entenderíamos al cine de arte como lo pensamos actualmente.

Pues bien, de manera somera, me parece importante detenerme en los tres elementos mencionados. Primero, la condición contemplativa implica un emplazamiento largo de las tomas, secuencias largas sin muchos cortes. Esto nos llevará al segundo elemento: el realismo, que en realidad, me parece, se refiere más a un mimetismo, es decir, captar a la realidad y al mundo tal cual es. Escojo mimetismo para evitar cualquier tipo de discusión filosófica sobre la posibilidad de la realidad y, por ende, de capturarla. Al final, la pretensión del cine de arte, visto desde esta perspectiva, busca captar el mundo tal cual es y en su totalidad. De ahí que no hay tantos cortes, hay una pretensión de la no alteración de la imagen captada.

Al mismo tiempo que hay un abandono de la pretensión narrativa, o mejor dicho, hay un desafío de la estructura narrativa. Podríamos suponer que esto indica una forma específica de comprender el cine: no como narración sino como imagen. Sin embargo, dado que el género que aquí propongo es necesariamente híbrido, no abandona la idea de la narrativa. No llega a los extremos del videoarte o del cinema pur, en donde solo vemos secuencias de imágenes sin ningún tipo de narración. En los casos que aquí menciono no se abandona la pretensión de narrar algo, sin embargo, aunque sí hay una fragmentación de las secuencias lógicas que hilvanan la narrativa. Hay condiciones distintas de narración y una predominancia de la imagen en los casos mencionados.

William Charles Siska (1980) profundizaría en la idea del cine de arte como género en su libro de 1980 Modernism in the narrative cine: Arte Cinema as Genre. Un año después del texto de Bordwell, Siska (1980) profundizaría en la idea sobre el abandono de la narrativa y la contemplación, esto porque, de acuerdo con el autor, no se busca contar algo, sino que está situado en un marco intelectual e ideológicoespecífico. Las ideas y las construcciones intelectuales de dichos marcos son las que toman protagonismo. Es decir, el cine de arte, en muchos sentidos es tanto un ejercicio intelectual y emotivo ya que explora ciertas nociones específicas dentro de un sistema de pensamiento determinado. La exploración, al contrario, por ejemplo de este ensayo, es que se realiza por medio de imágenes y no palabras.

Hablando específicamente de los casos de estudio, tienen una estrategia en particular, la cual emula, ya sea de manera deliberada o no, el propio rastro que dejan las víctimas de desaparición a su alrededor. Sus familiares no saben lo que les pasó y nosotros, cuando vemos una cinta de este género, tenemos ese punto de vista. La audiencia, tampoco sabemos qué les sucedió. En el fondo, es una forma de cine de misterio pero atravesado por la violencia y la tragedia. No es un simple murder mistery, todo cine de desaparición es una narrativa y una estética de la ausencia. Hay un dolor que permea la experiencia misma de ver la cinta de Ruido. No solo la narrativa es dolorosa, sino que hay una manera específica en la que se construye y se presenta ese dolor por medio de la imagen contemplativa. En este caso, el ejercicio de reflexión funciona tanto en el grado intelectual pero también en un nivel emocional. Diría inclusive, que la fuerza del ensayo visual nace en lo emotivo.

La cinta sigue a Julia, una mujer que busca a su hija desaparecida. Vemos el dolor de la madre, la corrupción, el cinismo, la deshumanización de las víctimas. Pero Julia sigue estando sensible. Busca a su hija y tanto la ausencia como el dolor que ésta última causa, impacta al espectador. Sentidos aquello que Julia siente. Por medio de encuadres cerrados, casi claustrofóbicos, recorremos escenarios que bien podrían ser México o cualquier parte del mundo. Se convierten en lugares sin nombres, casi para desterritorializarlos y pasar por cualquier espacio urbano o rural. Aunque de fondo, siempre sabemos que es México. ¿En qué otro lugar puede construirse la pesadilla de esta manera?

Después del impacto que me generó la película, líneas comunicantes empezaron a construirse en mi cabeza. Dado mi trabajo como investigador y analista de cine, particularmente obsesionado por el tema del género cinematográfico, es común que establezca relaciones entre cintas para construir genealogía y aquello que autores como Lauro Zavala (2023) llama: la tradición de géneros cinematográficos. ¿Qué patrones en común tiene Ruido con otras cintas? El elemento narrativo de la desaparición fue el más fácil de engranar. Un segundo elemento fue la cercanía temporal. En México, hemos tenido una seguidilla de cintas sobre el tema, todas a partir de 2020. Es más, podríamos hacer extensivo esta relación genealógica con cintas como Heli (2013) de Amat Escalante e inclusive Sujo (2024) de Astrid Rondero y la propia Fernanda Valadez. Sin embargo, si bien comparten elementos estilísticos y narrativos, no hablan tan céntricamente de la crisis de personas desaparecidas.

Antes de realizar la descripción genealógica del género, me parece pertinente detenerme en reflexionar en la propia noción de género. En otros espacios, tanto académicos como de divulgación, he partido desde una definición: el género como laboratorio ideológico de una sociedad. Tomé la idea de Linda Williams (1991), es decir, el género cinematográfico es la autoconciencia de una sociedad, o al menos, es una forma de exploración de esa autoconciencia. En el caso típico que siempre se menciona al respecto de esta discusión, Williams (1991) menciona al western como la exploración colectiva del pueblo estadounidense para construir sus orígenes, mismos que, como todos los pueblos del mundo, se construyen en clave mítica. La diferencia yació es que el pueblo estadounidense, en lugar de construir sus relatos míticos por medio de la tradición oral y después por medio de la escritura, lo hicieron por medio de imágenes.

Me parece que algo semejante sucede en México actualmente con el cine de la desaparición. La crisis de las desapariciones forzadas en el país, alcanzando la cifra de 131, 634 personas desaparecidas, implica una profunda configuración tanto de los lazos sociales como de las maneras que pensábamos que regían el ámbito de la sociabilidad. La crisis pone de manifiesto la erosión de la manera en que nos vinculamos: hay una profunda deshumanización del otro y, parece ser que, el único vínculo por medio del cual nos relacionamos es la violencia. El residuo último de esa manera de relacionarnos es la ausencia forzada. La violencia que implica que alguien desconocido, arrebate a una persona y borre su andar. Nos queda la silueta, el espacio que ocupó en la vida de los demás. Nosotros nos convertimos en la huella de una vida desaparecida.

Ante semejante catástrofe no nos queda, o mejor dicho, no les ha quedado a directoras mencionadas de crear el rastro de la ausencia por medio de las imágenes del drama. Los estratos de la desaparición, lo único que deja es el dolor. Y son estas directoras quienes construyen una narrativa audiovisual alrededor de ese dolor, o mejor dicho, usan el dolor como motivo de representación de la ausencia. Construyen la huella de una persona por medio de ese dolor. Son cintas profundamente viscerales, emocionales pero también exploran el trauma colectivo de la crisis que vivimos en México. Día a día, una persona desaparece. Y estas cintas, por medio de las imágenes de las búsquedas de personas que ya no están, busca generar algún tipo de sentido a lo que no podemos explicar. El género propuesto es una exploración por encontrar algún tipo de explicación tanto racional, emotiva y sensorial a una catástrofe que pone entredicho la propia condición humana, no de las víctimas, sino de los perpetradores y de nosotros como espectadores silentes del colapso de nuestra sociedad. Las directoras son adelantadas en la reflexión de nuestra decadencia como sociedad mexicana y del cuestionamiento sobre nuestra condición como seres humanos que permitimos, observamosy mercantilizamos la muerte de personas que no podemos ver pero que, definitivamente, sentimos su desaparición.

Referencias

Siska, W. C. (1980). Modernism in Narrative Cinema: The Art Film as a Genre. Arno Press.

Williams, L. (1991). Film Bodies: Gender, Genre, and Excess. Film Quarterly, 44(4), 2–13. https://doi.org/https://doi.org/10.2307/1212758

Williams, L. (1998). Melodrama Revised. En N. Browne, Refiguring American Film Genres: History and Theory.University of California Press.

Zavala, L. (2023). Estética y semiótica: hacia una teoría paradigmática. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México.